Was über uns im Duden steht

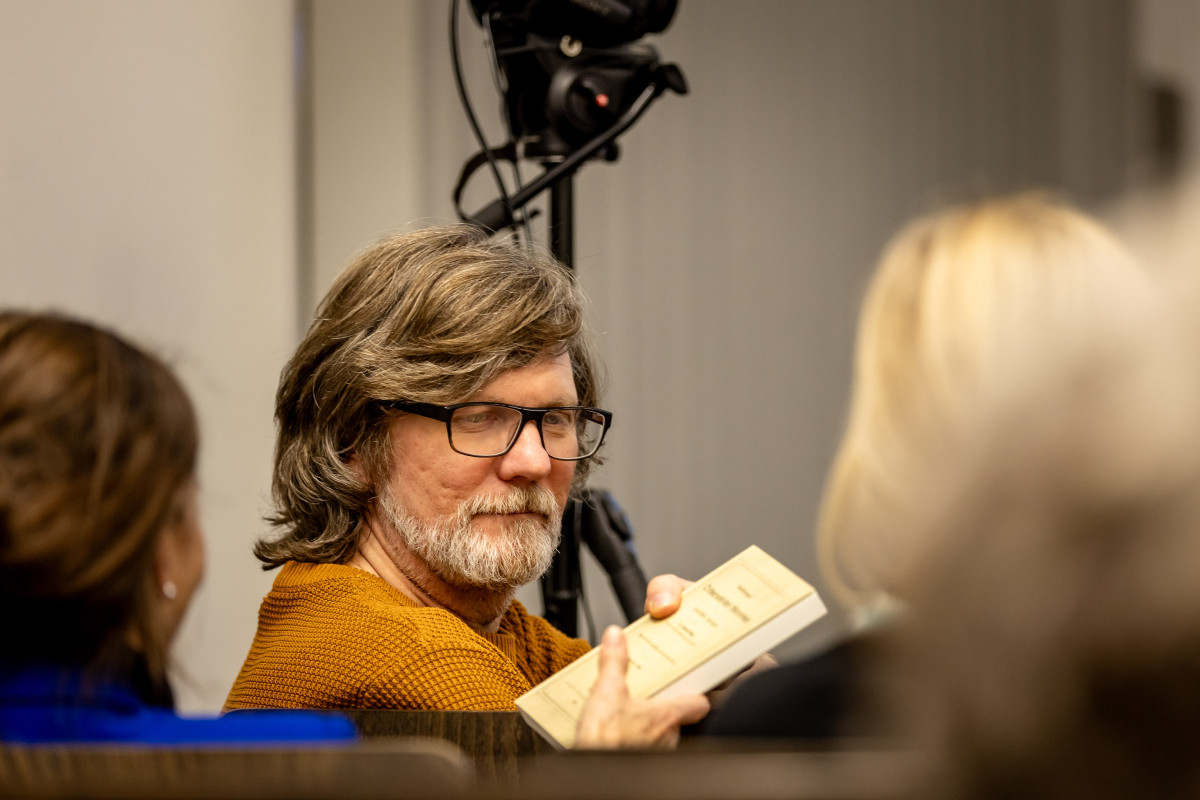

»Das ist ja wohl völlig klar, dass dieses Wörterbuch nicht vollständig war.« Dr. Kathrin Kunkel-Razum hält einen Nachdruck des schmalen »Urduden« von 1880 in die Höhe. Auf dem Titelblatt steht »vollständig«. Sie lächelt. »Das Bibliographische Institut hatte schon damals Sinn für Marketing.«

Es ist ein Donnerstagabend an der LMU München. Eingeladen hat die tgm – freundlicherweise zu Gast in den historischen Räumen der Universität. Dr. Kunkel-Razum, langjährige Leiterin der Dudenredaktion, spricht über das Wörterbuch, das mehr über uns verrät, als man beim Nachschlagen ahnt. Über Sprache, die sich ständig verändert, und über ein Buch, das versucht, damit Schritt zu halten.

Vollständig, erklärt sie, könne ein Wörterbuch einer lebenden Sprache niemals sein. Denn Sprache ist kein geschlossenes System – sie verändert sich, Tag für Tag.

Beobachten statt vorschreiben

»Fast alle Entscheidungen der Dudenredaktion resultieren tatsächlich aus der Sprachbeobachtung«, betont Kunkel-Razum. Der Duden legt also nicht fest, wie man schreiben soll – er beschreibt lediglich, wie tatsächlich geschrieben wird.

Damit ist auch klar, was nicht im Fokus steht: die gesprochene Sprache. Das Korpus, mit dem die Redaktion arbeitet, basiert auf öffentlich zugänglichen Quellen – Presse, Literatur, Sachtexte. »Da ist dann Fußball natürlich überrepräsentiert«, merkt sie an. »Aber wir machen kein Wörterbuch der Fußballernamen.«

Nur ein Bereich der deutschen Sprache ist tatsächlich amtlich geregelt: die Rechtschreibung. »Ansonsten sprechen wir letztlich über Gebrauchsnormen.« Fast alles, was wir als ›richtig‹ empfinden, entsteht nicht durch amtliche Verordnung sondern durch kollektiven Gebrauch.

Kriege, Krisen, Kochen: was 2024 zählt

Wie Sprache Zeit spiegelt, zeigt der Blick auf die jüngste, 29. Auflage des Rechtschreibdudens. 3.000 neue Wörter kamen hinzu. »Die drei K prägen diese Ausgabe: Kriege, Krisen, Kochen«, sagt Kunkel-Razum. So fanden Wechselunterricht, Klimakleber und Mocktail ihren Weg ins Wörterbuch. Andere Einträge wirken wie kleine Alltagsreportagen: Reiskocher, Räuchertofu, B-Promi – Sprachminiaturen einer Gegenwart, die zwischen Krise und Komfort pendelt.

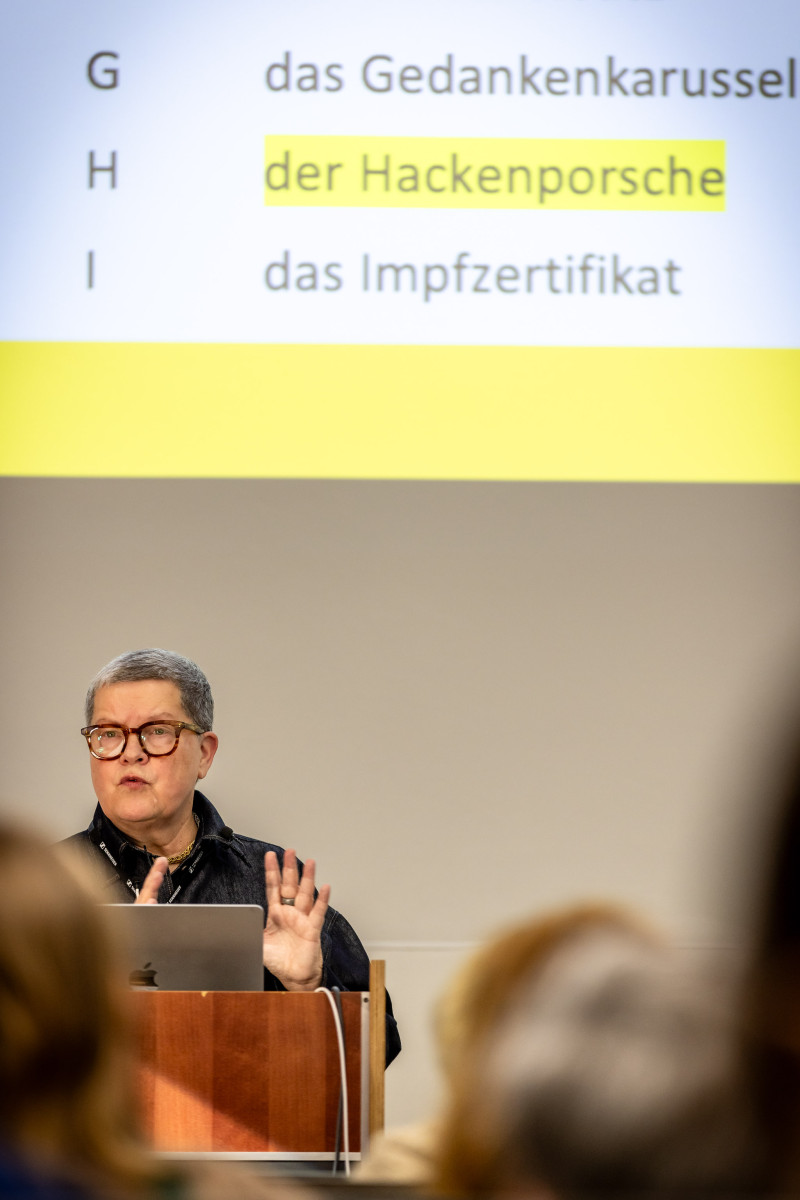

Und dann war da noch der Hackenporsche. 2020 wurde das Wort gestrichen – aus Sicht der Redaktion fehlte die nötige Verbreitung im dokumentierten Sprachgebrauch. Doch dann berichteten die Medien daüber. Intensiv. Plötzlich war der Hackenporsche wieder überall präsent – in Artikeln, Kommentaren, Diskussionen. 2024 kehrte der Hackenporsche zurück in den Duden. Ein Wort, das durch seine Streichung wieder lebendig wurde.

Die Gästin ist keine Erfindung

Besonders spannend wurde es, als Kunkel-Razum über Wörter sprach, die älter sind, als man denkt. Die Gästin zum Beispiel: oft als Symbol »neumodischen Genderns« kritisiert. Doch »die Gästin steht schon bei den Brüdern Grimm«. Dasselbe gilt für die Bösewichtin: kein Neologismus, sondern eine Wiederaufnahme.

Nicht Ideologie, sondern Beleglage entscheidet. »Wir wollen nicht solche Personalbildungen von einzelnen Journalist:innen haben. Die müssen eben weiterverbreitet sein«, betont Kunkel-Razum. Erst wenn Wörter im Alltag wirklich ankommen, werden sie aufgenommen.

Auch beim Thema Gendern hält Kunkel-Razum die Position klar, aber unaufgeregt. »Wir erfinden nichts aus Genderwahnsinn«, sagt sie, »wir bilden nur ab, was tatsächlich verwendet wird.« Der Duden beobachtet, welche Formen sich durchsetzen weil sie gebraucht werden.

Politische Eingriffe gab es übrigens dennoch: 1947 wurde der Duden »entnazifiziert«, wie Kunkel-Razum auf eine Zuschauerfrage erwähnte.

Wenn Wörter hörbar werden

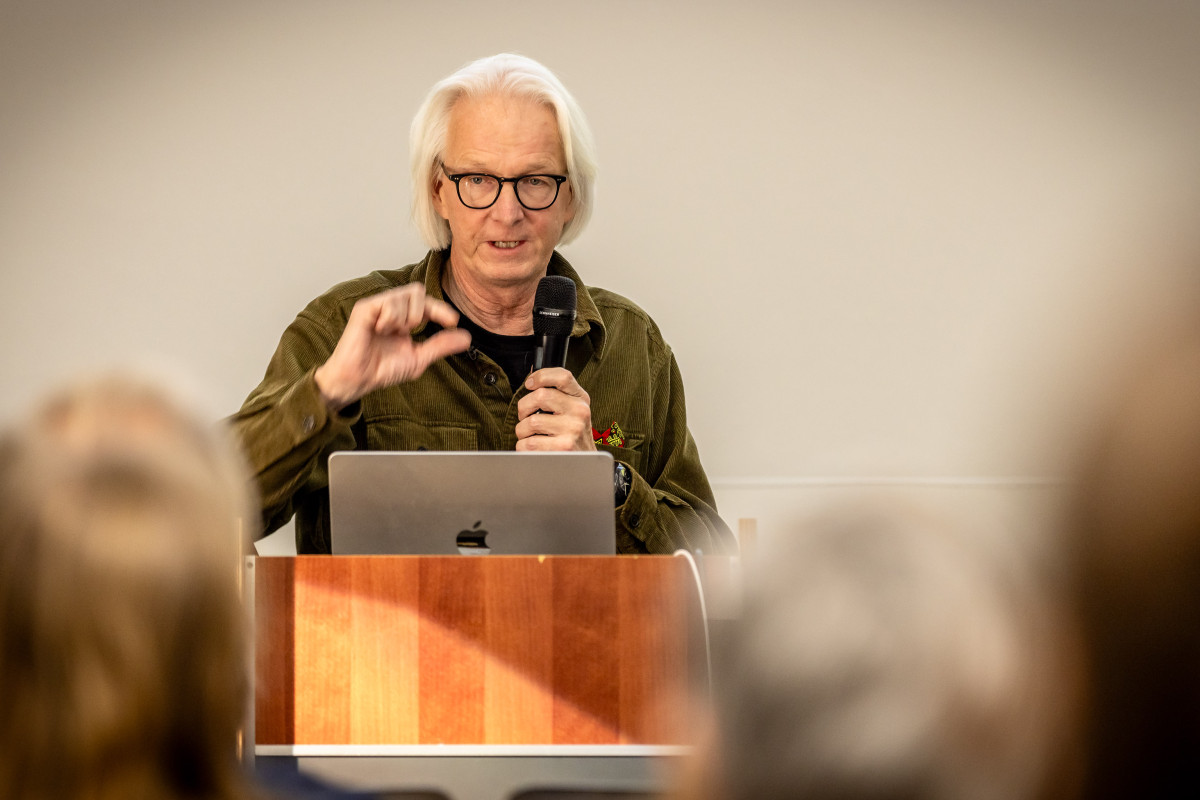

Zwischendurch stellte Dr. Christoph Draxler vom Institut für Phonetik und Sprachverarbeitung der LMU ein aktuelles Kooperationsprojekt mit dem Duden und dem Leibniz-Institut für Deutsche Sprache vor: die Vertonung des Aussprachewörterbuchs. Rund 60 Sprecher:innen nehmen 144.000 Wörter auf – jedes Wort mehrfach, bis Klang und Betonung stimmen. Draxler spielte einige Beispiele vor. »Manchmal hört man erst dann, wie lebendig ein Wort wirklich ist«, sagte er. Sein Lieblingswort: »abclich« (a·b·c·lich). Eine seltene, aber korrekte Kurzform von »alphabetisch«.

Tradition in Regenbogenfarben

Zum Schluss kam das DUDEN-Buch selbst ins Gespräch. Die 2017 eingeführte »Regenbogenreihe« (gestaltet von Iris Farnschläder) war in der Redaktion zunächst umstritten. »Ob das nicht zu knallig ist für etwas so Traditionelles?« Heute gilt sie als gelungenes Beispiel dafür, wie man Tradition sichtbar modernisieren kann.

Und wie lange wird es ihn noch geben, den gedruckten Duden? Kunkel-Razum bleibt gelassen. Solange Schulen, Verlage und selbst Scrabble-Spieler:innen darauf setzen, bleibt der Duden ein Stück kultureller Infrastruktur. »Es wird immer eine Zahl von Menschen geben, die den eben wirklich auch gedruckt haben wollen.«

Ein Spiegel, kein Regelwerk

Der Abend zeigte, wie viele Geschichten in unserer Sprache stecken und wie lebendig sie ist. Der Duden ist kein starres Regelwerk, sondern ein Spiegel des Gebrauchs. Er dokumentiert, was Menschen tatsächlich schreiben und sagen. Jedes neue Wort ist ein Zeugnis seiner Zeit. Ein Wörterbuch, das unsere Sprache beschreibt, erzählt zugleich etwas über uns, die sie gebrauchen.

Nach dem Vortrag zog es einige Besucher:innen mit unserer ›Gästin‹ noch in eine nahegelegene Gaststätte, um die anregenden Gespräche bei Speis und Trank zu vertiefen und den Abend in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Weitere Fotos des Vortrags finden Sie in unserer Flickr-Gruppe.

Weitere Blogbeiträge, die Sie interessieren könnten

Interpretation mit Eigenleben

Was passiert, wenn ein Revival nicht bei der Vorlage stehenbleibt? Franziska Weitgruber beginnt mit historischen Schriften, experimentiert mit Material und geht dann eigene Wege. Ein Vortrag über Revivals und Inspiration, über produktive Unzufriedenheit, Fehler als Methode und die Kunst des Loslassens.

life, analog, 3D

tgm-Vortrag nach langer Pause in der Black Box im Gasteig: Ein Abend, der durch die gelungene Kombination von zwei Themen neue Begeisterung für weitere Vortragsabende weckt.

Leichte Sprache endlich auch visuell unterstützt

Neue DIN-Empfehlungen als Grundlage für barrierefreie Kommunikation. Deutscher Designtag veröffentlicht eine Presseerklärung zur DIN SPEC 33249 »Leichte Sprache, Empfehlungen zur visuellen Gestaltung«.

Indisches Sign-Painting – aus Sicht einer Schriftgestalterin

Bunt, eigenwillig, einzigartig – Indiens Straßen sind geprägt von handgemalten Beschriftungen, Ausdruck einer lokalen Schriftkultur, die eng mit kultureller Identität verwoben ist. In ihrem Projekt »India Street Lettering« betrachtet die Schriftgestalterin Pooja Saxena diese Schriftkunst-Tradition auch aus typografischer Perspektive – und hinterfragt dabei gängige Vorstellungen.

Bayern streicht Sonderzeichen

Zeichen setzen, indem man sie streicht; Diskursräume öffnen, indem man sie einengt – paradoxe Signale aus dem bayerischen Kabinett. Doch dieses Verbot könnte die sogenannte Gendersprache sogar aufwerten. Eine Glosse.

Wir stecken in einer Lesekrise

Lange Sätze galten einst als sprachliche Krönung. Heute verstehen 20 Prozent der Deutschen keine komplexen Texte und angehende Lehrkräfte kennen teilweise Brecht nicht mehr. Das Smartphone und Social Media verschärfen die Krise zusätzlich dramatisch. Was bedeutet das für uns? Zeit, dass Gesellschaft, Wissenschaft, Medien und die Typografie Verantwortung übernehmen!