Indisches Sign-Painting – aus Sicht einer Schriftgestalterin

Nachdem ich begonnen hatte, Straßenbeschriftungen in Indien zu dokumentieren, wurde mir schnell bewusst, wie stark ihre Wahrnehmung verzerrt war. In der öffentlichen Vorstellung reduzierte man sie fast ausschließlich auf das Sign-Painting – grell, bunt und extravagant – ein Bild, das das öffentliche Bewusstsein dominierte. Dabei war offensichtlich, dass in Indien zu verschiedenen Zeiten viele weitere nicht-digitale Techniken und Gestaltungsweisen populär waren und zahlreiche Designstile florierten.

Natürlich ist es problematisch, lokale Designtraditionen zugunsten dominanter globaler Narrative zu ignorieren. Aber sie alle auf einen gemeinsamen Nenner zu reduzieren, erschien mir kaum besser. Also fragte ich mich: Warum gerade »diese« Identität? War es vielleicht die Vorstellung einer indischen Straßenkultur, die international am besten verfing? Meine Aufmerksamkeit verlagerte sich daher: hin zu Schriftbändern aus Metall, zu Mosaikexperimenten und zu den Möglichkeiten mit Holz.

Obwohl ich nie an den enormen Fähigkeiten der Schildermaler gezweifelt hatte, musste ich mich erst mit neuen Perspektiven und der Neugier, hinter die Oberfläche zu blicken, wieder mit ihrer Arbeit auseinandersetzen. Ich konzentrierte mich darauf, Schilder und Geschichten festzuhalten, mit der Absicht, näher heranzuzoomen. Dabei beschäftigte ich mich zunächst mit der Nachbarschaft, statt auf pauschale Verallgemeinerungen. Wenn die überschwänglichen Adjektive, mit denen man das Sign-Painting beschrieb, leer wirkten, dann war es eben an der Zeit, die Sprache des Handwerks in den lokalen Dialekten zu lernen. [Anm. BLAG.: Einige dieser Ausdrücke hat Pooja in ihrem jüngsten BLAG-Meet-Vortrag untersucht.] Und vor allem betrachtete ich die gemalten Buchstabenformen mit derselben Neugier und demselben kritischen Blick, mit dem ich auch Druckschriften analysiere.

Auf der Suche nach lokalem typografischem Geschmack

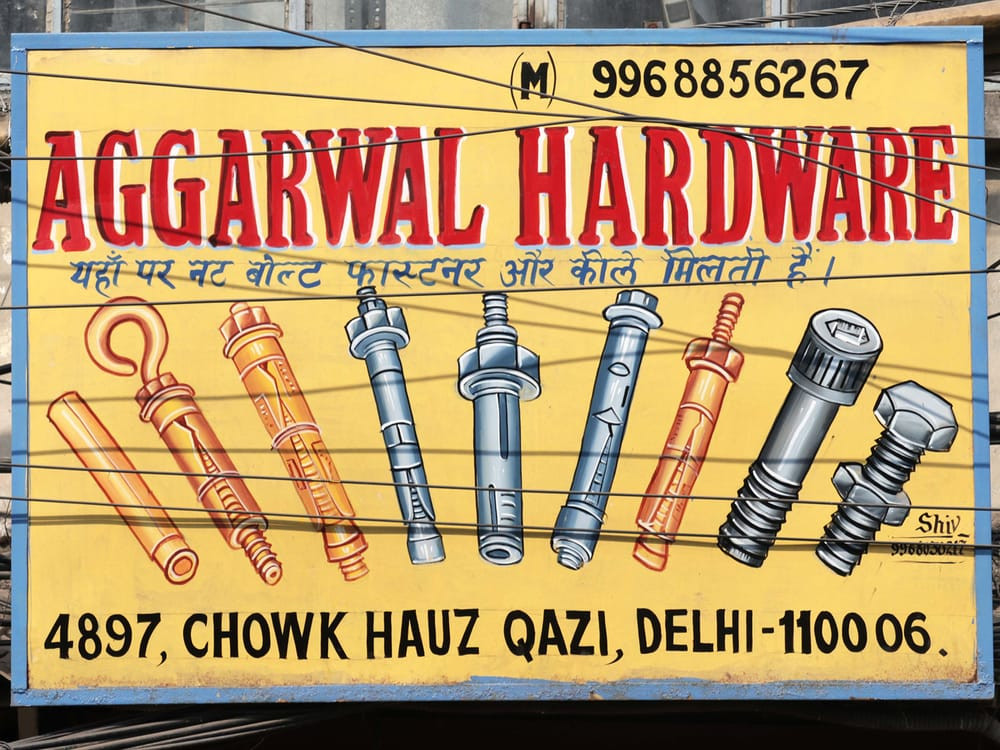

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Schildermaler von Vertretern großer indischer und internationaler Unternehmen beauftragt werden, deren Logos immer wieder auf Wände zu malen. Doch ihre Kreativität können sie meist erst dann wirklich entfalten, wenn sie für ihre Gemeinschaften und lokale Geschäfte arbeiten.

Ich fragte Mohan Lal Sihani, Schildermaler und Inhaber von »Shiv Arts« im Chawri Bazaar in Neu-Delhi, wie er ein Ladenschild entwirft: Zeigt er den Kunden Beispiele früherer Arbeiten? Gibt es Gespräche über bevorzugte Stile und Farben? Gibt es eine Vereinbarung über das Design, bevor er den Pinsel ansetzt?

Die Antwort auf all diese Fragen lautete: Nein. Wie sich herausstellte, beruht der gesamte Prozess schlicht auf Vertrauen. Sihani erklärte, die Leute kämen zu ihm, weil sie ihn und seine Arbeit kennen – und darauf vertrauen, dass er ein Schild in seinem unverwechselbaren Stil schafft, das zu ihrem Geschäft passt. Er selbst entscheidet über das Layout, wählt die Schriftstile und fügt sogar Illustrationen hinzu, wo er sie für nötig hält.

Vielleicht ist es gerade diese kreative Unabhängigkeit, die es Schildermalern ermöglicht – und sie dazu ermutigt –, ihren Städten und Stadtvierteln einen unverwechselbaren typografischen Charakter zu verleihen, der mitunter ein Eigenleben entwickelt. Ich denke dabei zum Beispiel an die bemalten Busse von Kolkata.

Apropos bemalte Fahrzeuge: Auch die Boote in Mattancherry (Kochi) sowie die Lastwagen aus derselben Region prägen die visuelle Identität. Sie haben selbst in einer Region, die für ihre »Truck Art« bekannt ist, eine einzigartige Note.

Man muss jedoch beachten, dass diese lokalen typografischen Identitäten keineswegs starr sind, sondern im Gegenteil Experimente fördern. Im vergangenen Jahr sprach ich mit Ram Kumar Azad, dem Eigentümer der Band »Azad« in Lucknow. In einer Stadt, die für ihre Blaskapellen und deren festlich geschmückte Wagen bekannt ist, fallen die Fahrzeuge der Azad Band durch ihre Zurückhaltung auf. Das ist kein Zufall. Azad erklärte, dass sein Vater eng mit einem Schildermaler zusammengearbeitet habe, um die visuelle Identität des Unternehmens ausschließlich mit den Farben Rot, Schwarz und Weiß zu entwickeln – und so inmitten der bunten Festwagen deutlich hervorzustechen

[Anm. des Übersetzers: Auf dem linken Festwagen sind Swastikas dargestellt. Das Symbol wird in Indien seit Jahrtausenden im Hinduismus, Jainismus und Buddhismus als Zeichen für Glück, Wohlstand und Schutz verwendet – und hat in diesem Kontext keinerlei Verbindung zur nationalsozialistischen Vereinnahmung im 20. Jahrhundert.]

Die Perspektive einer Schriftgestalterin

Für mich ist es sowohl eine Berufskrankheit als auch eine Superkraft, bemalte Schilder aus der Perspektive einer Schriftdesignerin zu betrachten. Ich suche darin nicht nach Ideen für Fonts, sondern nach dem Dialog zwischen Sign-Painting und Druck. Und ich lerne daraus, was meiner typografischen Ausbildung entgangen sein könnte.

Mich irritiert es besonders, wenn gemalte Buchstaben Formen übernehmen, die aus den Zwängen des Bleisatzes stammen, obwohl diese Beschränkungen für gemalte Schrift gar nicht gelten. Im handgeschriebenen Devanagari etwa gibt es nahezu unendliche Konsonantenverbindungen in Form von Ligaturen. Das sind zusammengesetzte Zeichen, die Kombinationen aus halben und vollen Konsonanten darstellen, zum Beispiel die halbe Form von ब (b) vor der vollen Form von ल (l), um den Laut »bl« wie in »blag« zu bilden. Um das Schriftsystem auf ein kleines, endliches Zeichenrepertoire für den Bleisatz zu reduzieren, wurden viele dieser individuellen Verbindungen abgeschafft. Stattdessen rekonstruierte man sie durch separate halbe und volle Konsonantenformen – mit dem Nachteil, dass sichtbare Lücken entstanden, wo die geschriebene Schrift eigentlich durchgehende Linien hat.

Das durch diesen »Hack« entstandene visuelle Motiv wiederholt sich immer noch in Schildern, obwohl es hier völlig unnötig ist. Ob dies daran liegt, dass die getippten Vorlagen, auf die sich die Maler beziehen, so aussehen, oder ob sich diese Konfiguration – trotz ihrer fragwürdigen Herkunft – inzwischen fest ins Schriftbild eingeschrieben hat, lässt sich nicht eindeutig beantworten.

Natürlich heißt das nicht, dass Schildermaler die enorme gestalterische Flexibilität ihres Mediums nicht nutzen würden. Verspielte Grund- und Versallinien sowie filigrane Schnörkel sind hervorragende Beispiele dafür. Es gibt jedoch noch mehr: Im »Nadan Mahal« in Lucknow stieß ich beispielsweise auf die Arbeiten von Mani Arts, die durch einen unverwechselbaren Umgang mit begrenztem vertikalem Raum auffielen. Wie viele andere Künstler wurden die Vokalzeichen und andere diakritische Markierungen, die ober- oder unterhalb der Grundzeichen stehen, verkleinert. Besonders bemerkenswert war jedoch die platzsparend eingekerbte Form der Zeichen ि und ी (im Bild unten). Frech und zugleich effektiv verlieh dies den Entwürfen eine gewisse Leichtigkeit.

Auch Beschriftungen in verschiedenen Schriftsystemen können höchst reizvoll sein. Schildermaler verweben Wörter aus unterschiedlichen Schriften und gestalten Layouts, die mühelos verschiedene Schreibrichtungen und Proportionen vereinen. Wo digitale Werkzeuge an ihre Grenzen stoßen, blüht das Sign-Painting geradezu auf. Bei der optischen Abstimmung der Schriften wählen die Maler in der Regel einen wirkungsvollen, eher pragmatischen Ansatz: Mal stimmen sie typografische Merkmale aufeinander ab, mal spielen sie mit Farben, Schattierungen oder Bannern – und nicht selten kombinieren sie beides.

Jenseits der gängigen Klischees auf die Straßenbeschriftung Indiens zu blicken, war für mich in zweifacher Hinsicht bereichernd: Zum einen öffnete es den Blick für andere Medien, visuelle Sprachen und Gestaltungspraktiken, die den urbanen Raum prägen, und ermöglichte den Aufbau eines Archivs, das Schrift über das Handgemalte hinaus dokumentiert. Zum anderen führte es mich zurück zu einer tieferen Wertschätzung des Handletterings – betrachtet im Hinblick auf individuelle Stile, funktionale Anforderungen und lokale Vorlieben.

Text und Fotos:

Pooja Saxena, Schriftgestalterin und Autorin (Matra Type · India Street Lettering)

Übersetzung dieses Textes ins Deutsche für das Blog der tgm: Michi Bundscherer. (Diese Übersetzung folgt dem englischen Text; maßgeblich ist jedoch das englische Original. Im übersetzten Text werden überwiegend maskuline Personenbezeichnungen verwendet; sie sind geschlechtsübergreifend zu verstehen.)

Vielen Dank an Maureen Belaski für die Übersetzungshilfe.

Hinweis:

Dieser Beitrag von Pooja Saxena erschien zuerst in englischer Sprache am 17. Juli 2025 im Blog von BLAG: Indian sign painting: a typeface designer’s take on the craft, auf Einladung von Sam Roberts (BLAG / Better Letters Magazine).

Seit 2013 dokumentiert Pooja Saxena indische Straßenbeschriftungen in all ihren Formen. Ihr 200-seitiges Buch »India Street Lettering«, das im Dezember 2025 bei Blaft Publications erscheint, verbindet dokumentarische Fotografie mit ihren detaillierten Recherchen aus ganz Indien und kann bereits hier vorbestellt werden.

Ein herzliches Dankeschön an Pooja Saxena für die Freigabe ihres Textes und ihrer Bilder sowie an Sam Roberts für die Unterstützung.

Das BLAG (Better Letters Magazine) kann für tgm-Mitglieder bei Interesse zu vergünstigten Konditionen abonniert werden – weitere Informationen finden Sie hier unter »Vergünstigungen«.

Weitere Blogbeiträge, die Sie interessieren könnten

Lizenziert euch doch selbst!

Preisdruck, Plattformmacht, Lizenzwirrwarr: Die Schriftbranche war schon einmal anwenderfreundlicher. Jetzt wagt Fontstand den Bruch – weg vom Plattformbetrieb, hin zur Genossenschaft. Eine Gelegenheit, die Spielregeln der Branche neu zu verhandeln?

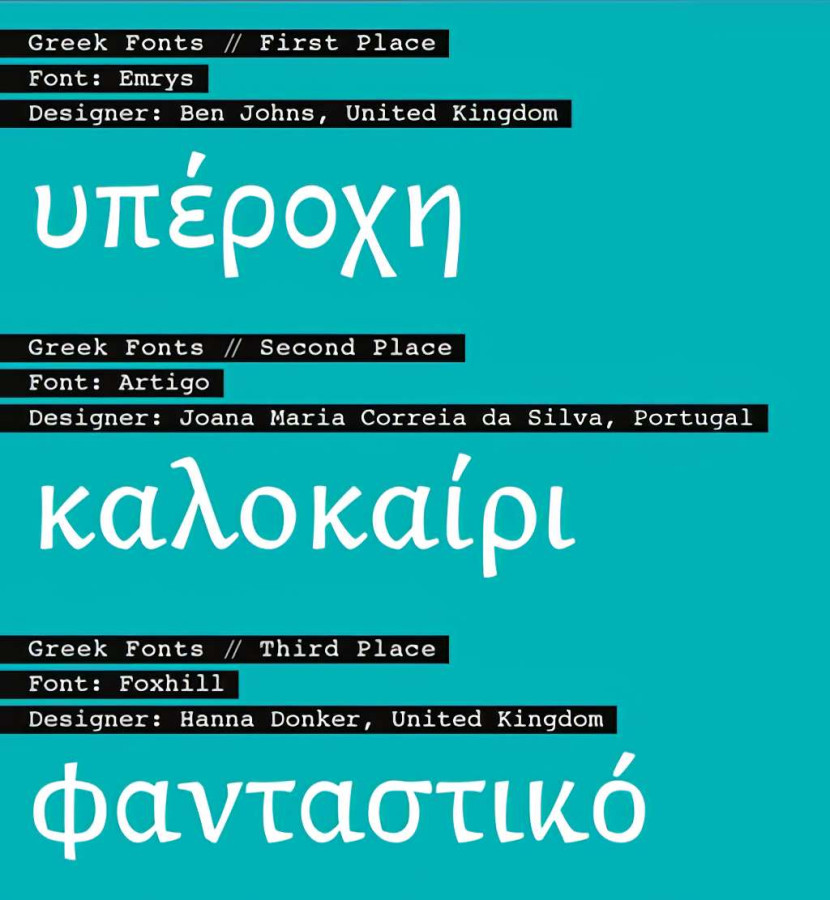

Gewinnerarbeiten Granshan 2011

Die Typografische Gesellschaft München veranstaltete 2011 zum zweiten Mal in Folge gemeinsam mit dem armenischen Kulturministerium den Granshan Type-Design-Wettbewerb für nicht-lateinische Schriften – eine Kooperation, die während der Studienreise der tgm nach Armenien 2009 ins Leben gerufen wurde.

Signs of the times

Die zweitägige Granshan-Konferenz fand im Literaturhaus mit seinem überwältigenden Panorama über München statt. Auf der Bühne war das beherrschende Motiv der Berg Ararat. Dieses armenische Wahrzeichen verwies auf den Beginn der Idee, das sich mit nicht-lateinischen Schriften zu beschäftigen.

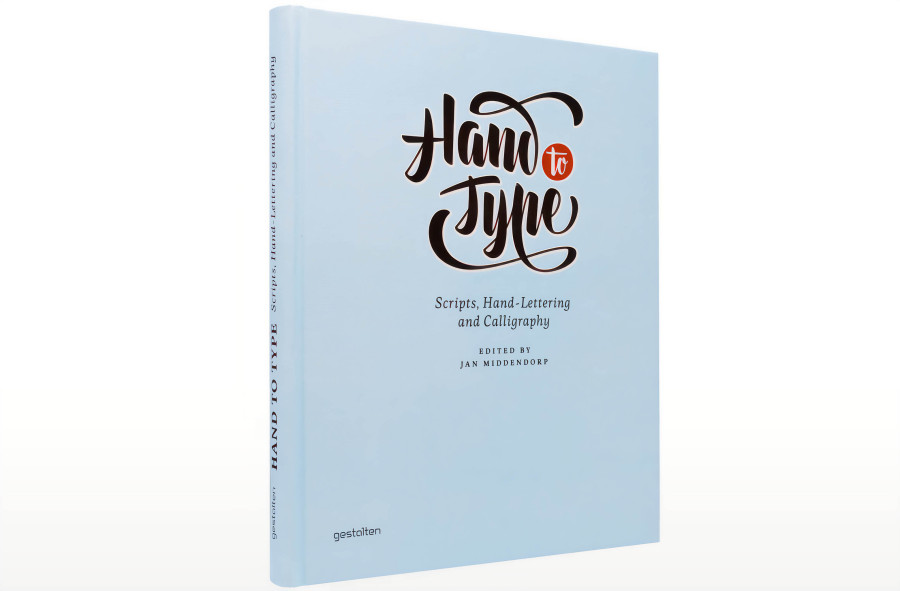

Hand to Type

Es war nur eine Frage der Zeit, dass nach dem regelrechten Hype um Handschriften und Schreibschriften in den letzten Jahren endlich ein Buch zu diesem Thema erscheinen würde. Unzählige Schriftentwerfer hatten sich dank der Möglichkeiten von OpenType der Aufgabe gestellt, digitale Schriften zu entwickeln, die die Variabilität der Handschrift in sich tragen. Emotion und Menschlichkeit statt technischer Kühle und Gleichförmigkeit.

Schönheit

»Was sollte man gegen den schlechten Geschmack tun, die Vertreibung der Schönheit, die Ausbreitung der Vulgarität?« fragt der Icherzähler in Michael Krügers Roman »Vorübergehende« (Hanser, München 2018). Nachdenken über die Schönheit führt zunächst vor allem zur Philosophie.