Schrift-Regen oder Schrift-Segen?

Auffallend viele Vorträge im Bereich der Typografie befassen sich mit der Schrift selbst. Das hat so stark zugenommen, seit Schrift (nach entsprechender Vorbildung) selbst gemacht werden kann. Die Typografie selbst gerät da ins Hintertreffen. Für wie uniform Typografie oft angewandt wird zeigt ein gern wiederholtes Beispiel: Headlines in einer möglichst spitzen (da auffälligeren) Serifenlosen auf Mittelachse. Ein Klischee der Typografie.

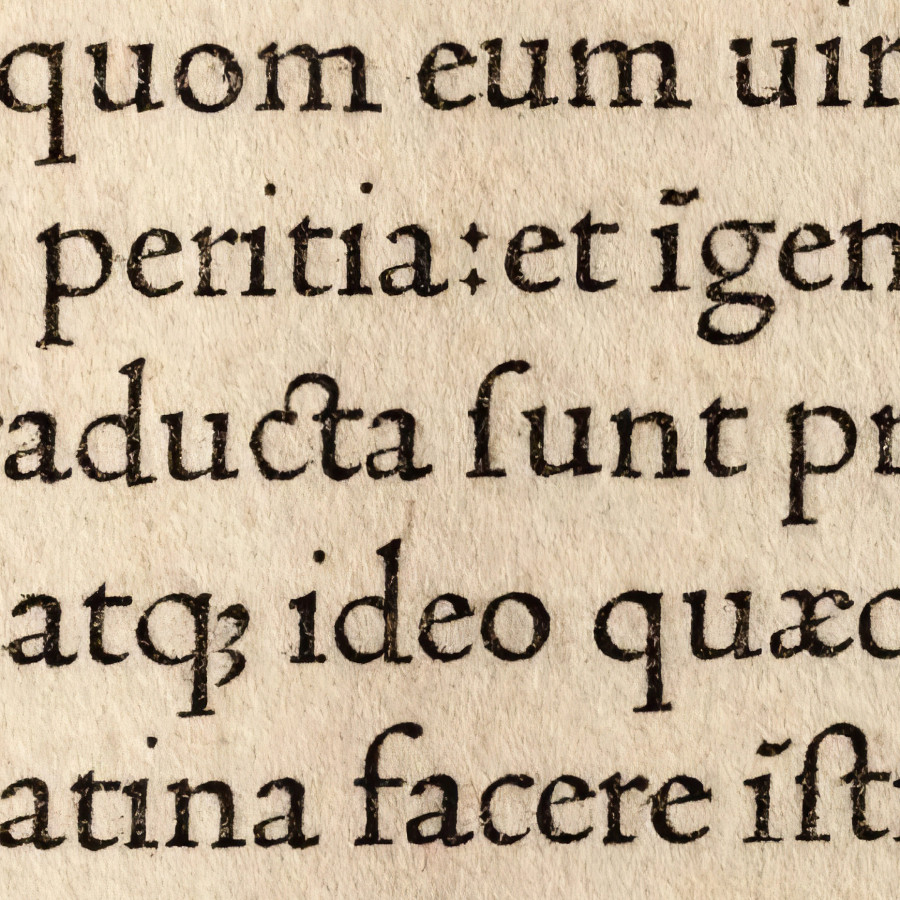

Doch will ich mich diesmal trotzdem speziell mit der Schrift befassen. Dass Vorträge zur Schrift auch gewinnbringend, ja großartig sein können, bewies vor kurzem ein hervorragender Vortrag vor der tgm von Michael Clasen und Marcel Saidow. Hervorragend deswegen, weil die gezeigte Recherche mit Schriften bereits der Inkunabelzeit die Tiefe des Schriftverstehens ahnen lässt. Und dass daraus sogar sehr brauchbare Schriftfamilien entstehen können wie die Paragon von Marcel Saidov.

Unendliche viele neue Schriften

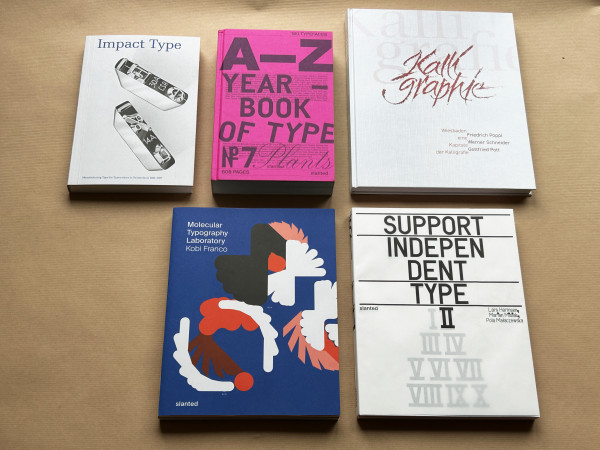

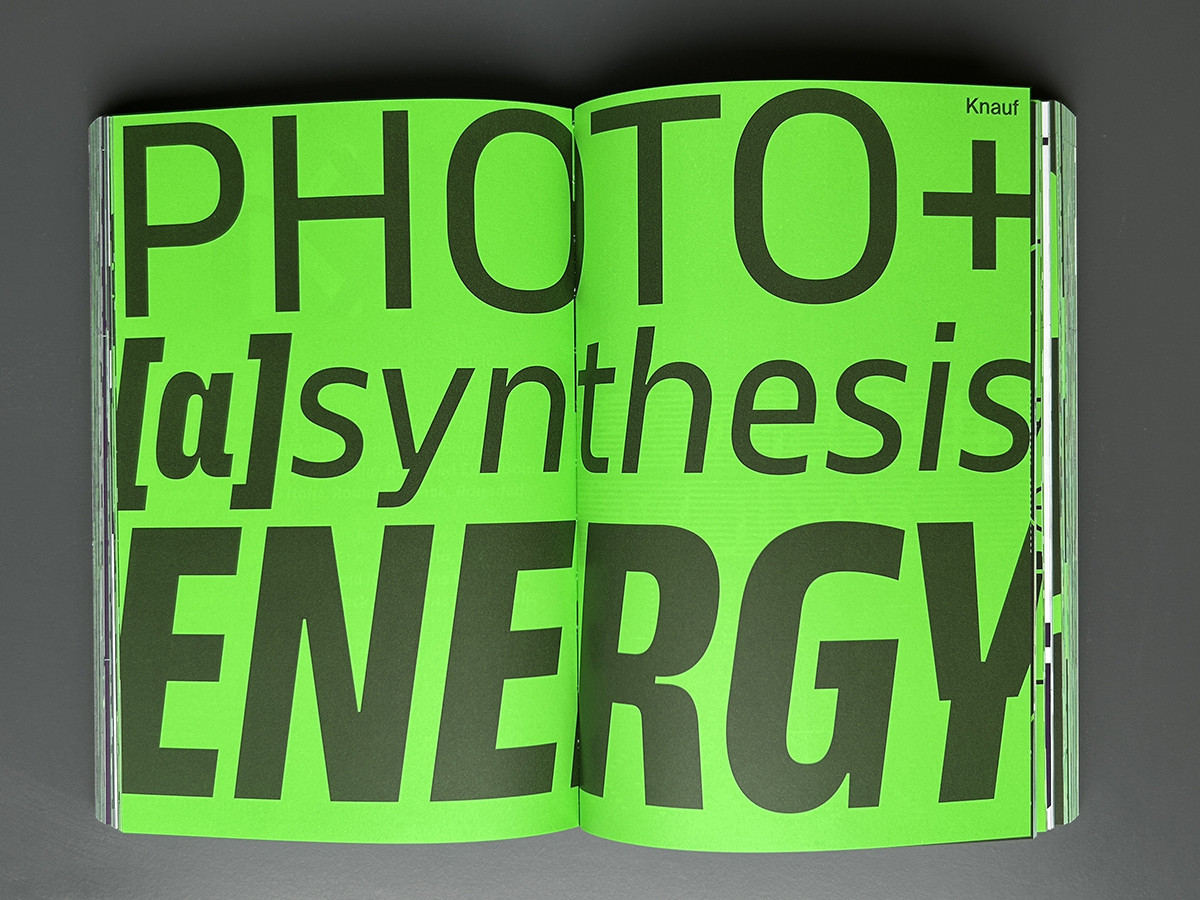

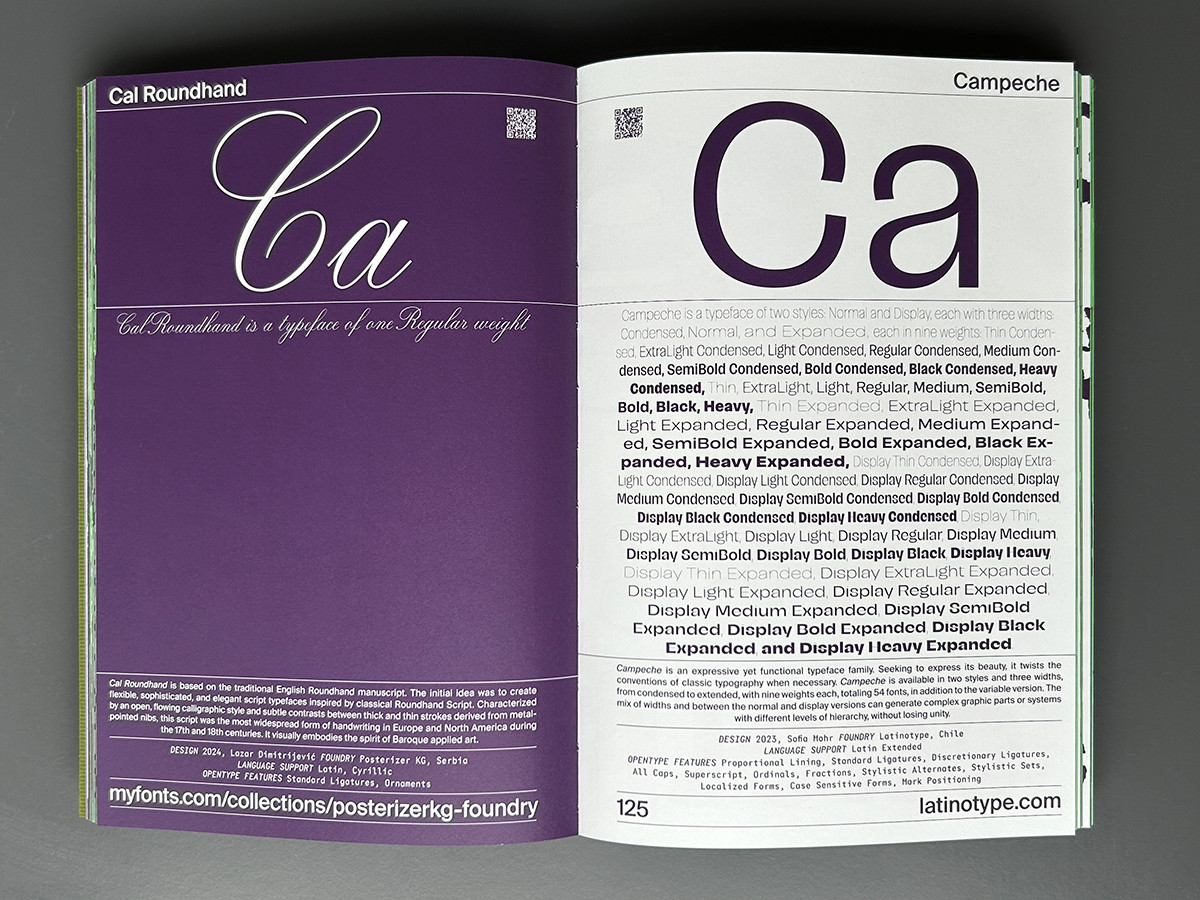

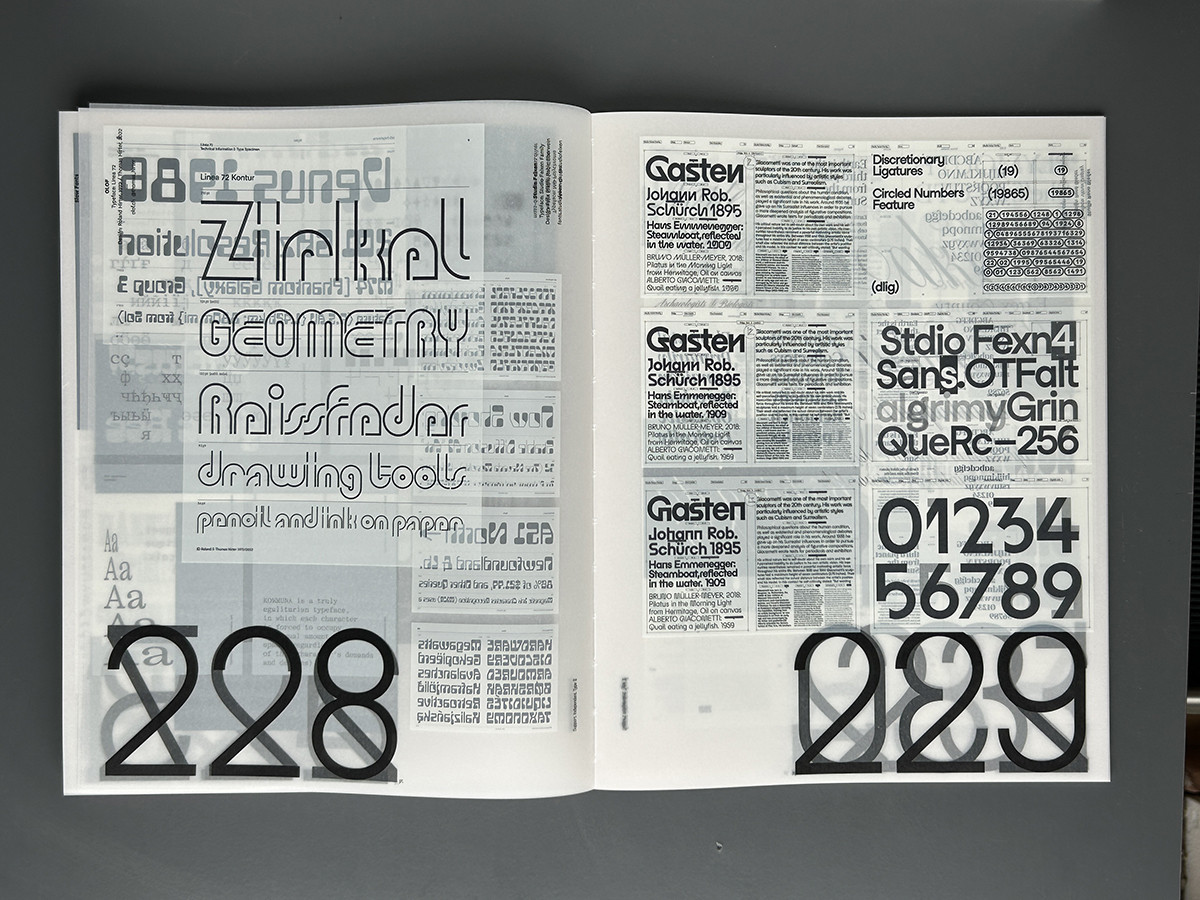

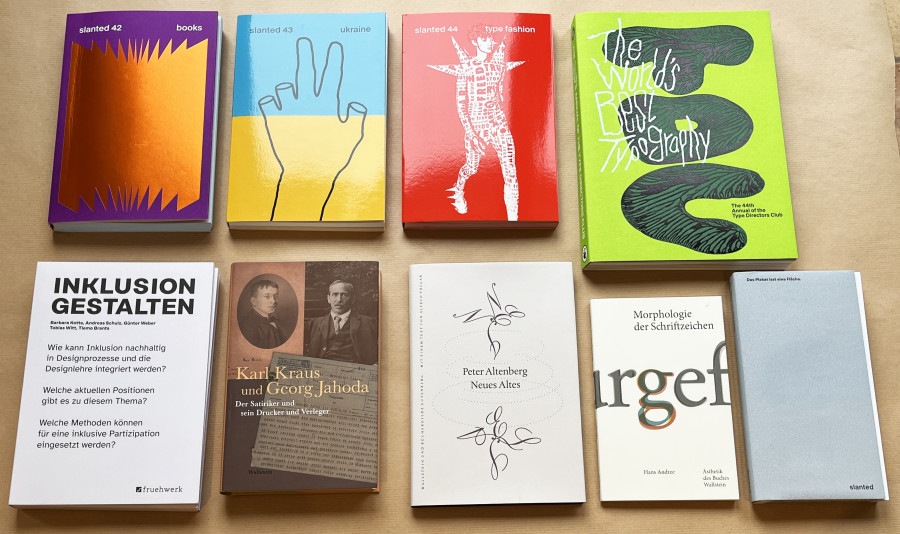

Im neuen und siebten Yearbook of Type werden wieder 120 neue Schriften vorgestellt. Diesmal mit reichlichen und meisten recht schönen Doppelseiten mit Schrift-Impressionen. Die serifenlosen Typen überwiegen. Doch bereitet die gesamte Gestaltung des Buches volles Vergnügen, nicht nur anregend, sondern auch informierend.

Das Besondere von Independent Types

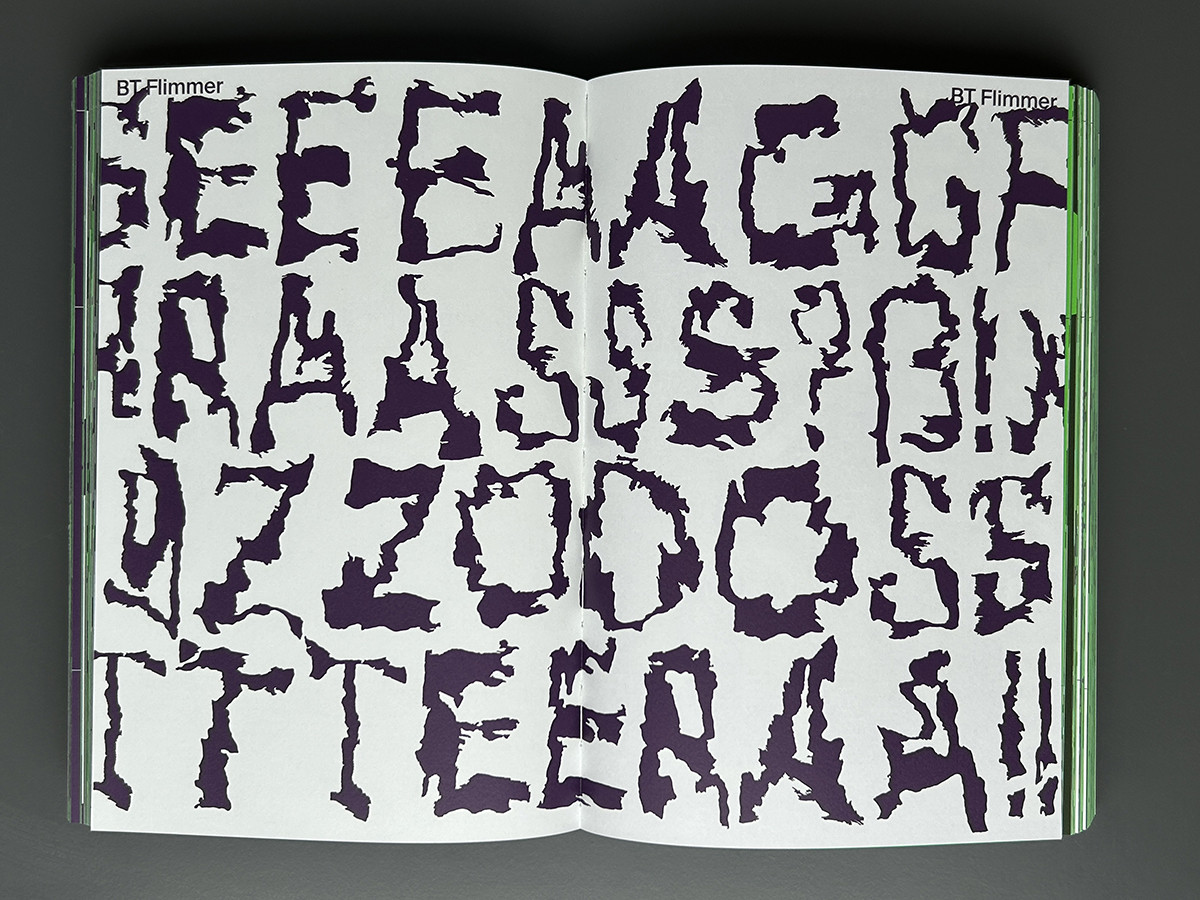

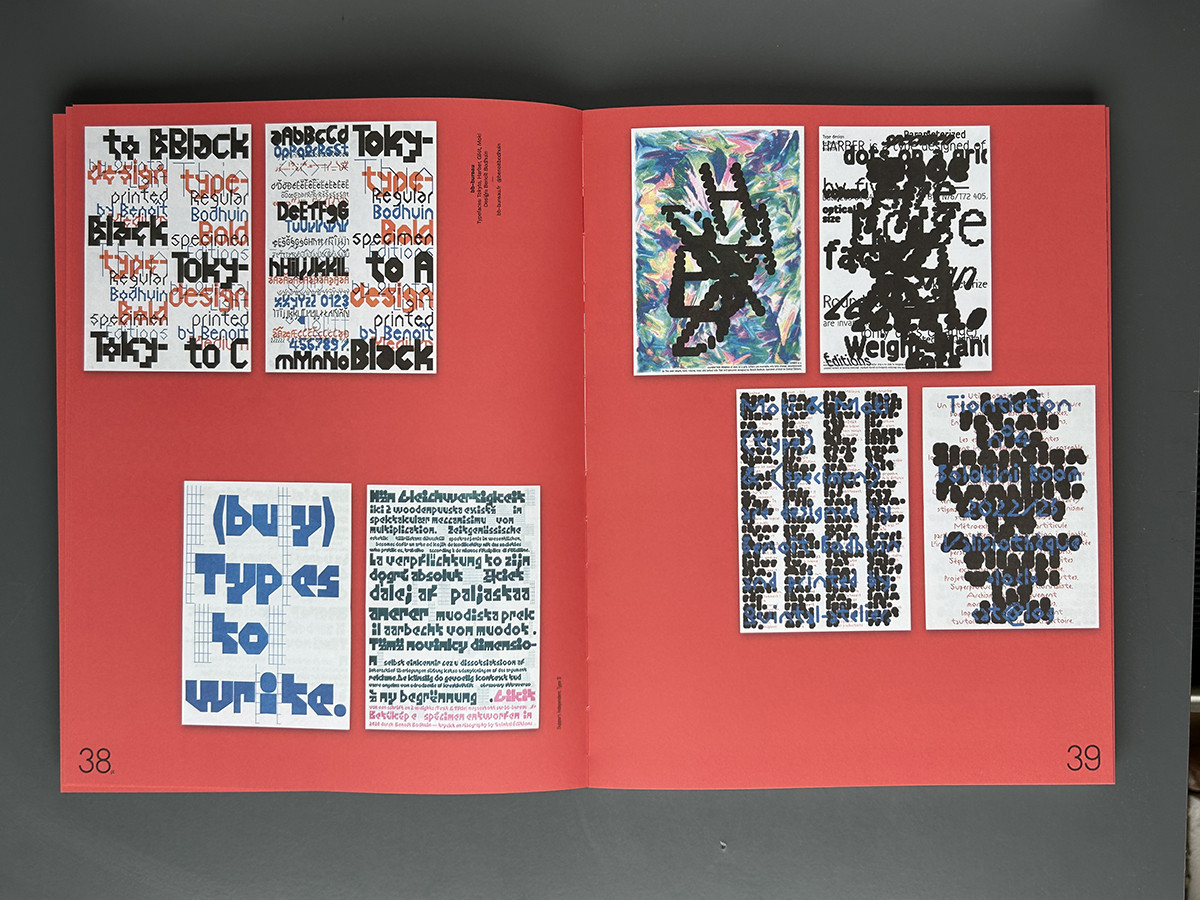

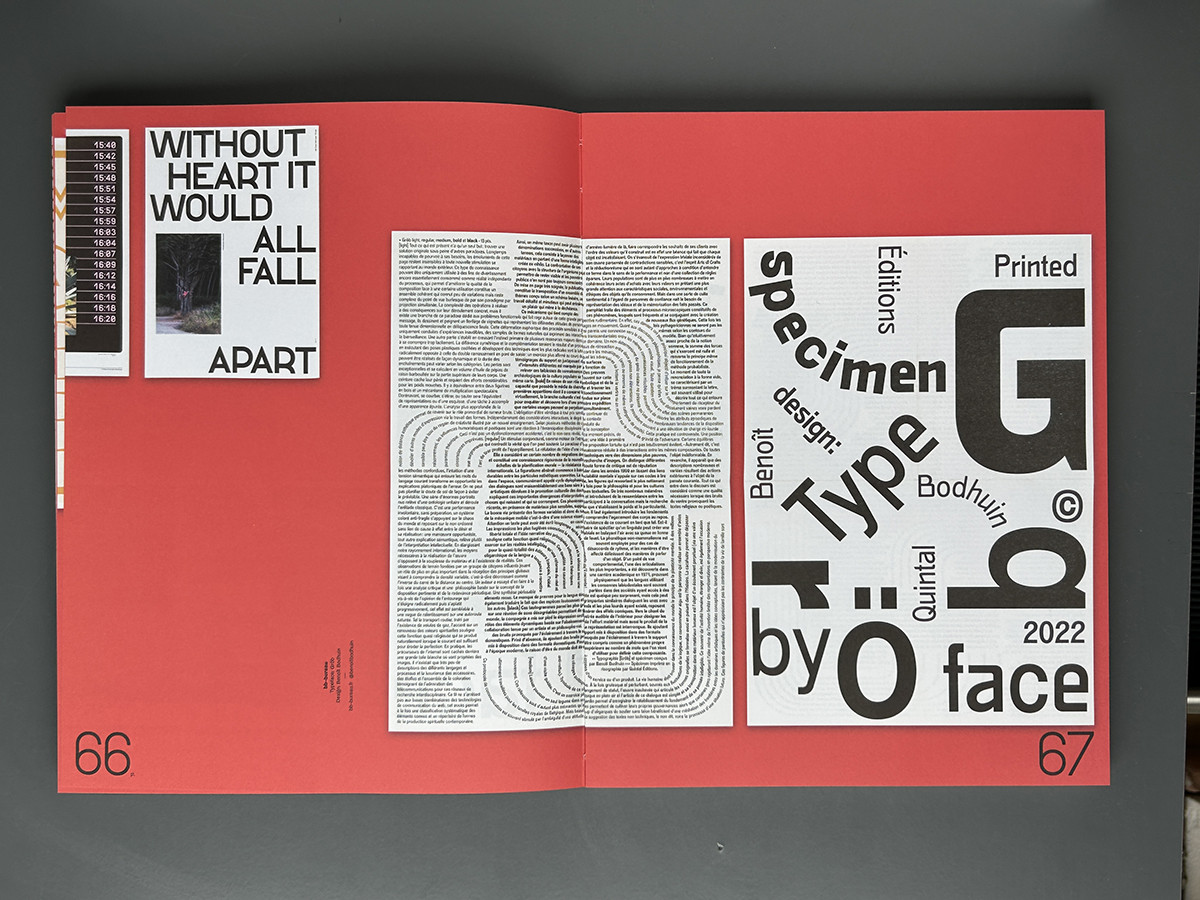

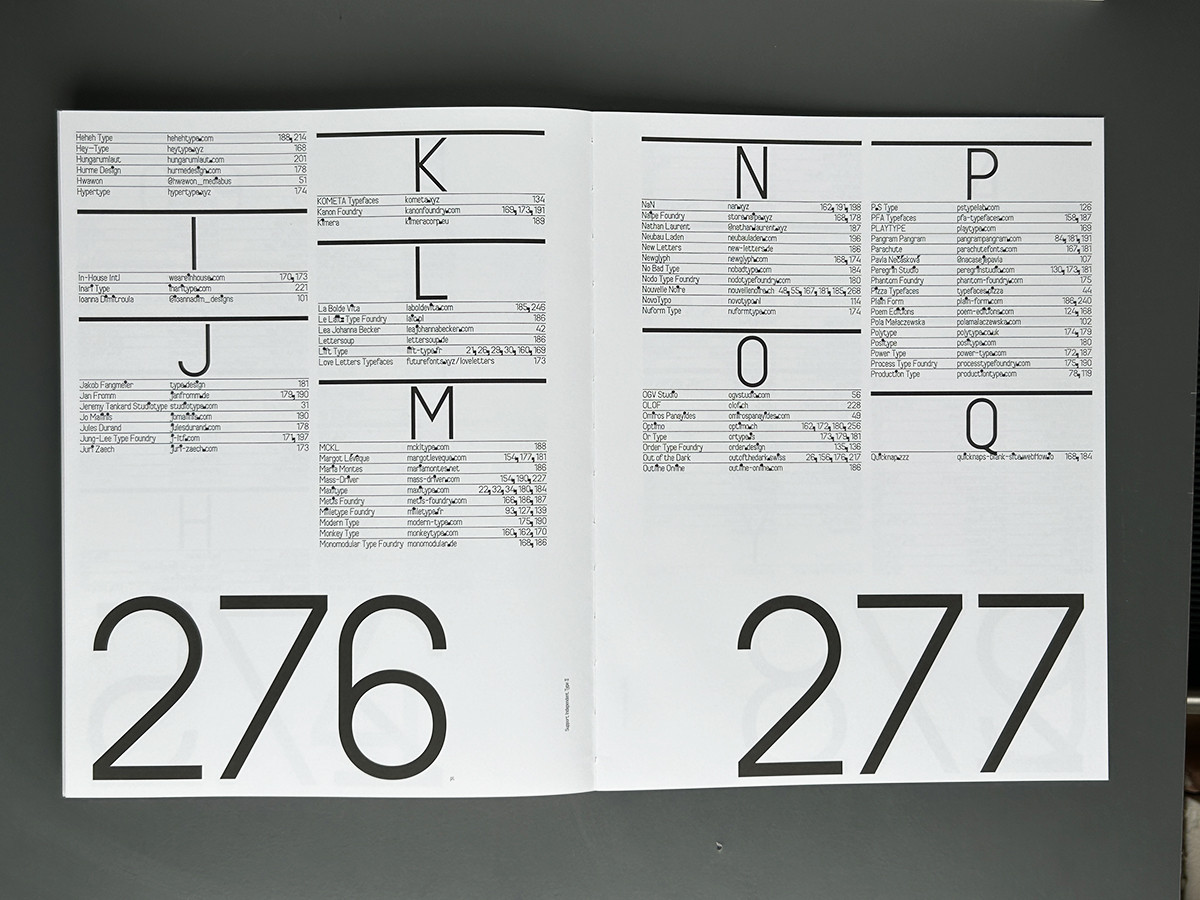

Eben erschien auch die 2. Ausgabe von »Support independent Type II« Hier werden über 300 unabhängige Type-Foundries und ihr Design gezeigt. Das geschieht durch viele wunderschöne Beispiele von Doppelseiten von ihren Schrift-Darstellungen. Dem folgt eine systematischere Darstellung der vorgestellten Fonts, gedruckt zum Teil sogar auf transparentes Papier. Das gibt einen Werkstattcharakter wieder, kann bisweilen auch aber irritierend sein. Gags in Schriften erreichen manchmal ihre Grenzen. So ist zum Beispiel das Register des Buches aus einer mageren Schrift gesetzt, in der die Punkte jeweils extrem fett sind. Höchst verwirrend. Doch insgesamt blättern wir in einer sehr schön gestalteten Broschur.

Experimente

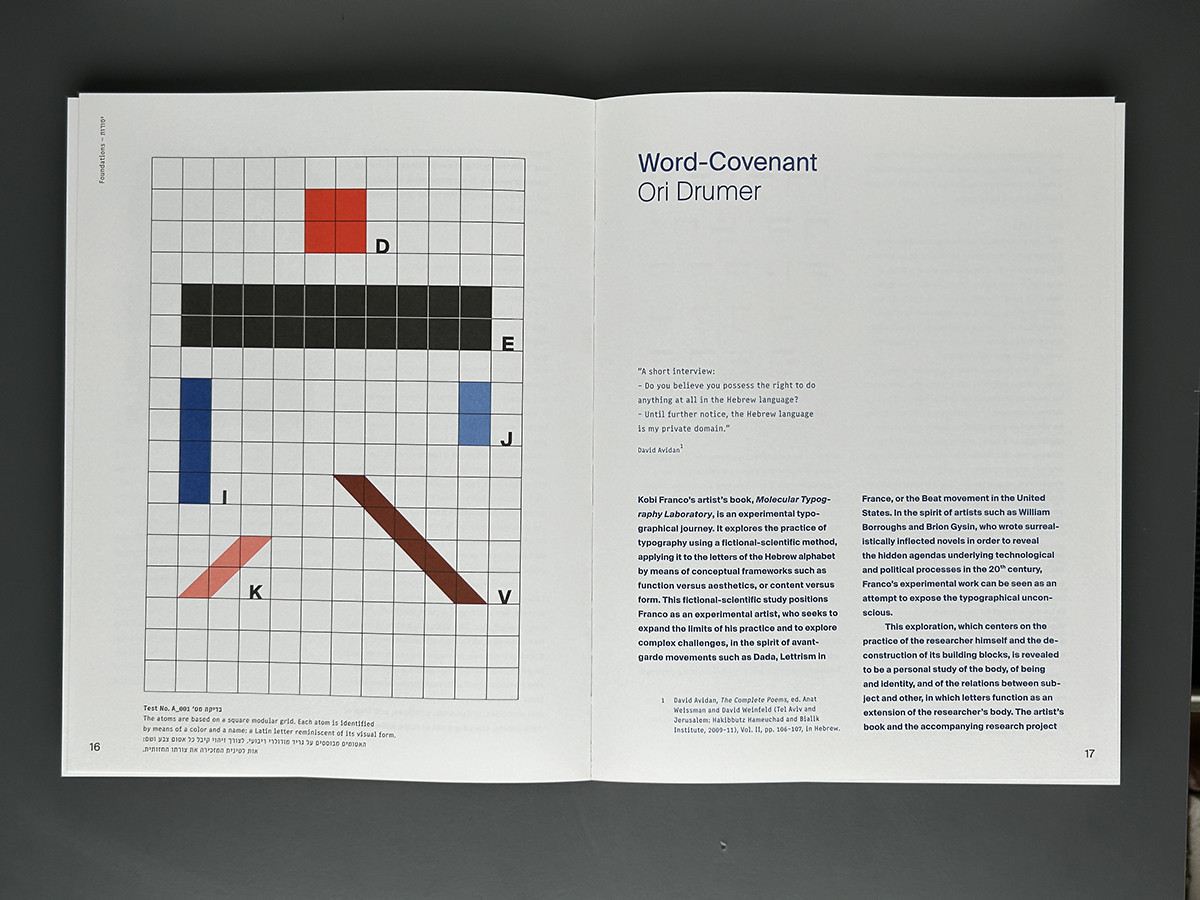

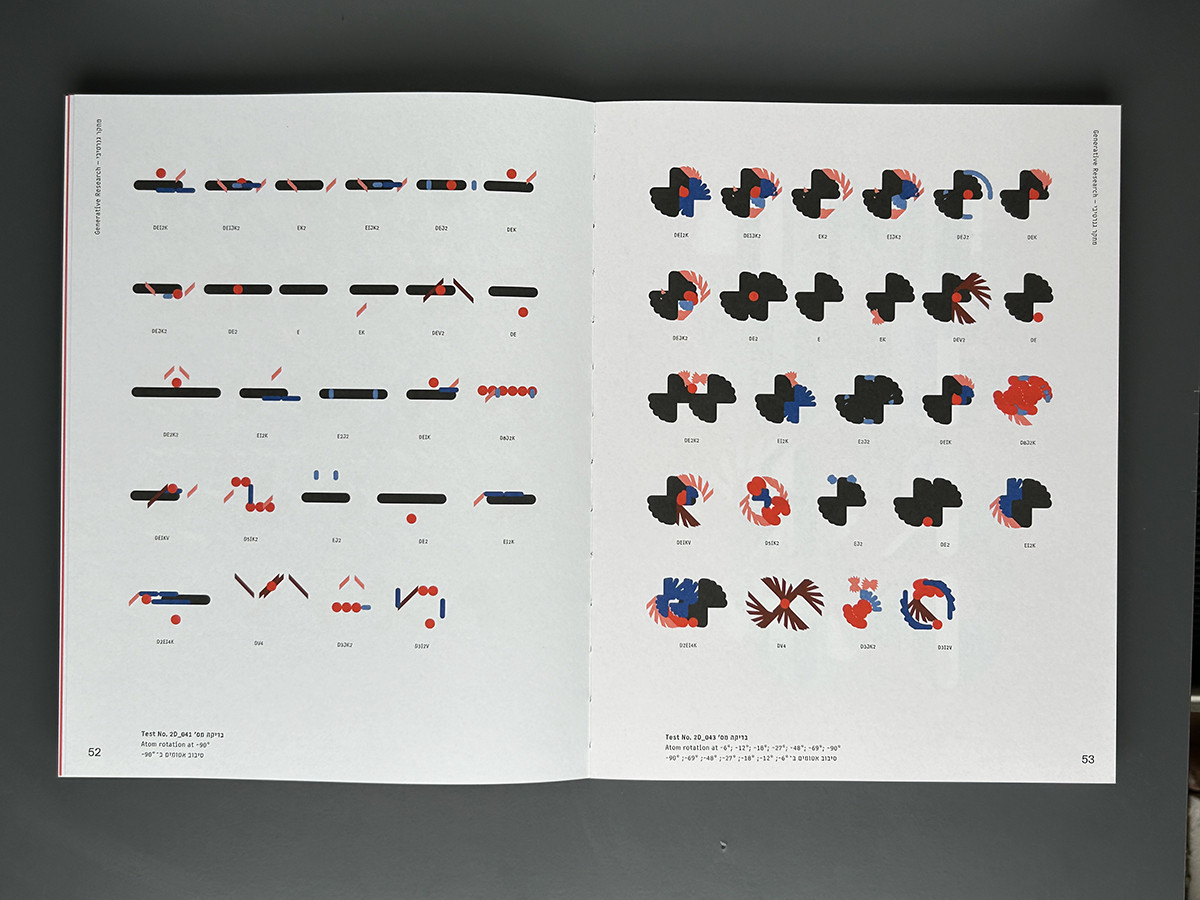

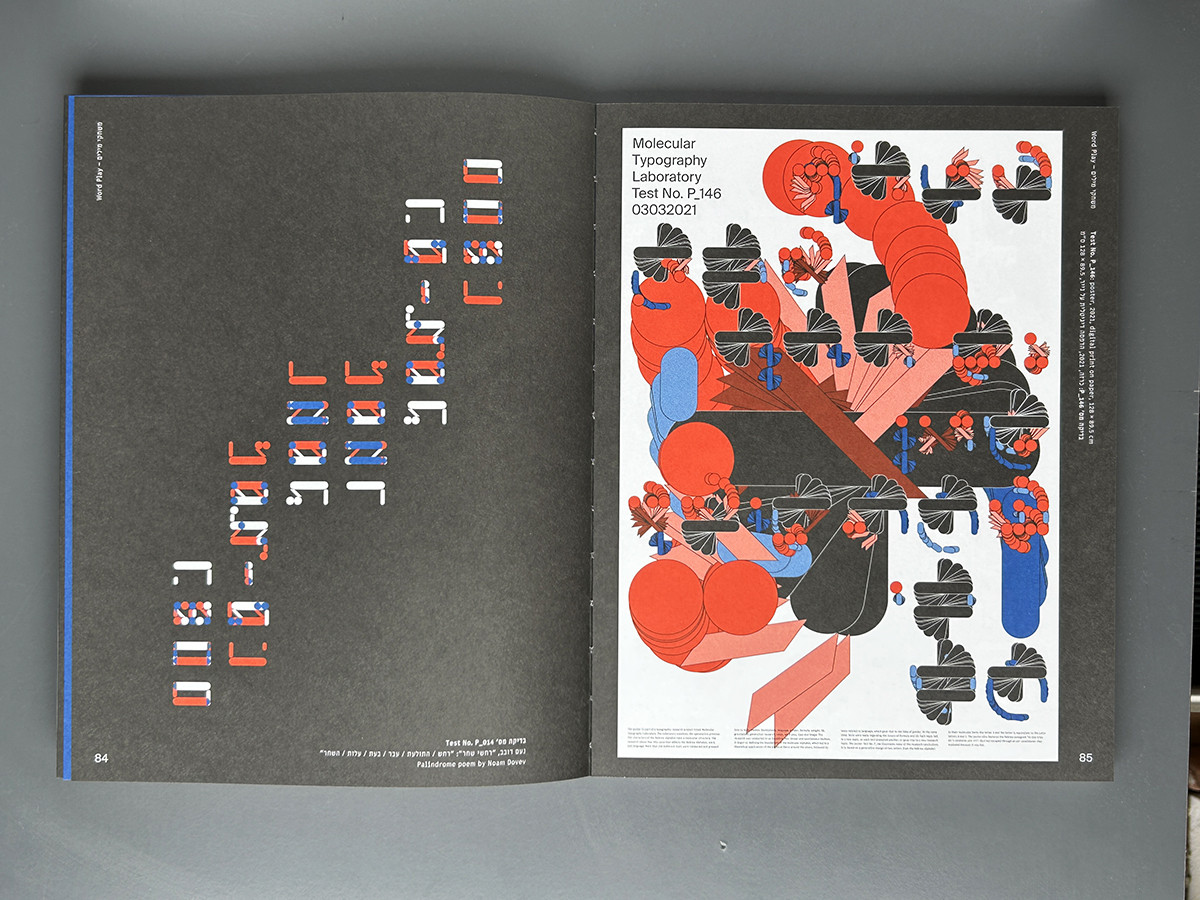

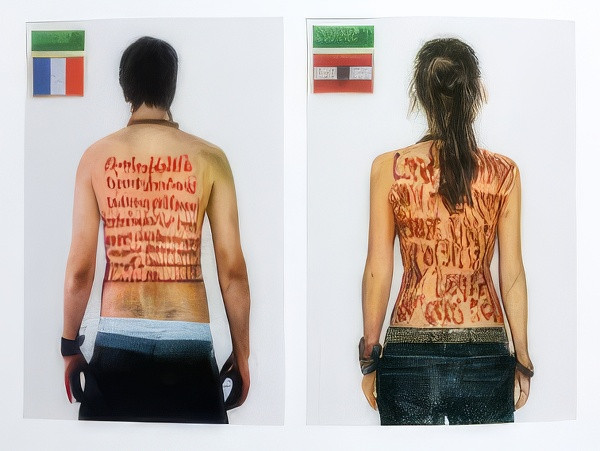

Mit vor allem experimenteller Schrift und Typografie befasst sich Kobi Franco im Buch »Molecular Typography Laboratory« (englisch und hebräisch). Er nimmt dabei Bezug bereits zu Experimenten in der Schriftentwicklung der Zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts, aber auch auf Experimente in der Schrift und der Gestaltung des späten 20. Jahrhunderts auf. Die Frage scheint ihn zu bewegen, wie sich Funktion und Ästhetik von Inhalt und Form überschneiden. Wie funktioniert das?

Franco zerlegt die Schrift in »Atome«, wird dabei von sprachwissenschaftlichen Experimenten beeinflusst, kennt die Experimente in der Schriftgestaltung von Bauhaus bis Licko. »Jeder Buchstabe im lateinischen Molekularalphabet besteht aus Kombinationen von zwei bis elf Atomen, die als chemische Formel angeordnet sind, wobei ein im Labor entwickelter digitaler Katalysator verschiedene dreidimensionale Variationen der Formel für jeden Buchstaben des Alphabets erzeugt«. Dadurch entsteht ein generatives System von Buchstaben, eine Art DNA. Seine Vorgehensweise wird dabei erläutert, würde aber den Rahmen dieser Besprechung sprengen.

Zwischen den Achsen Druck, Perspektive und Entdeckung reflektiert Kobi Franco seine eigenen Arbeiten. Ihn interessiert vor allem wie der Buchstabe seine eigentliche Funktion einer verbalen Botschaft aufgibt und eine visuelle Botschaft erreicht.

Francos Arbeiten werden im Buch von weiteren Autoren intensiv beschrieben. So Ori Drumer, der meint, dass Franco »das typografische Unbewusste« aufdecken würde, aus dem Rohmaterial der hebräischen Buchstaben. Eran Neuman beschreibt, wie Franco hebräische Buchstaben mit lateinischen Buchstaben ergänzt und welcher Prozess daraus folgt.

Zwischen Typografie und Poetik sucht Batsheva Goldman-Ida Kobis »Tests« und deren Grundlagen zu interpretieren. Das ist – wie das gesamte Forschungsprojekt – nicht ganz einfach, jedoch sehr spannend, wenn man sich mit systematisch gedachten Experimenten gerne beschäftigt. Ich werde mich wahrscheinlich weiter damit befassen.

Eine eigene Schriftgeschichte der Schreibmaschinenschriften?

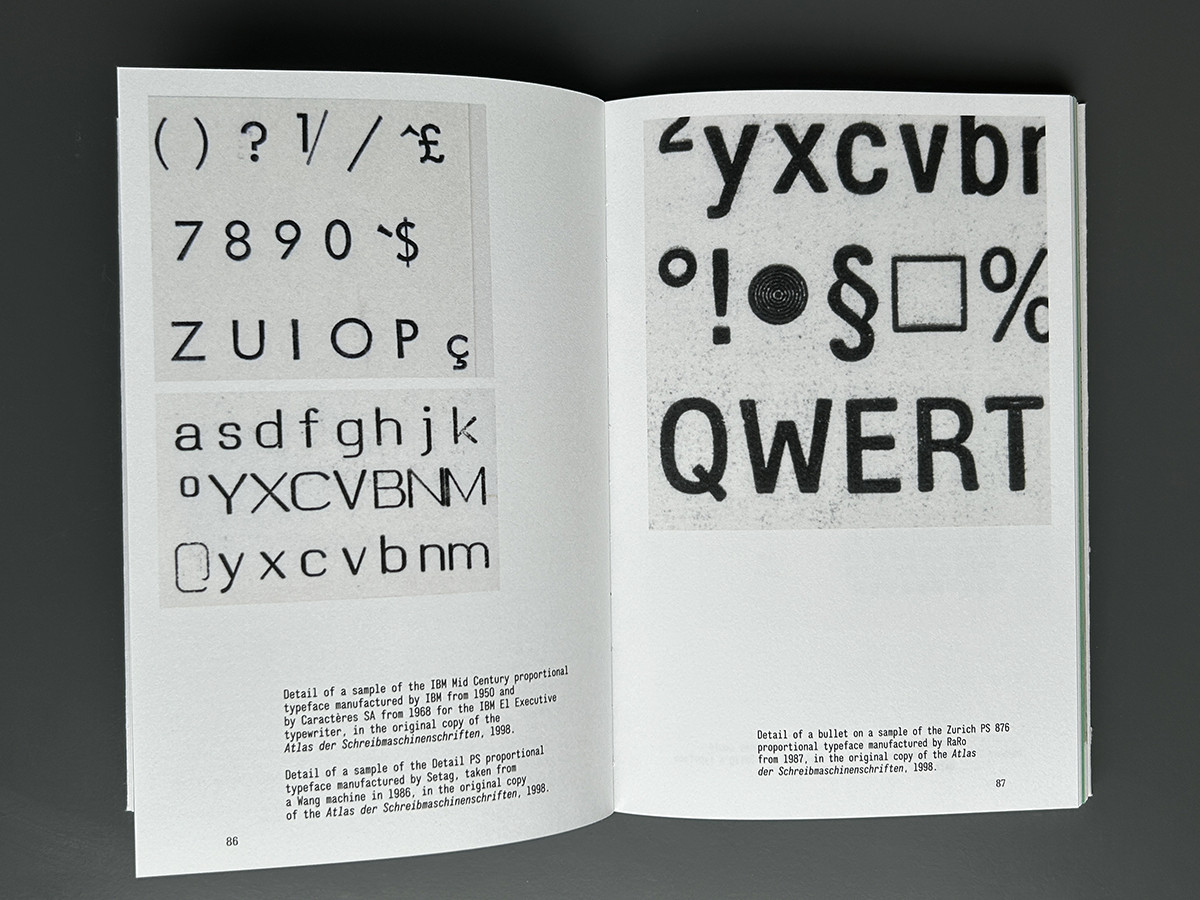

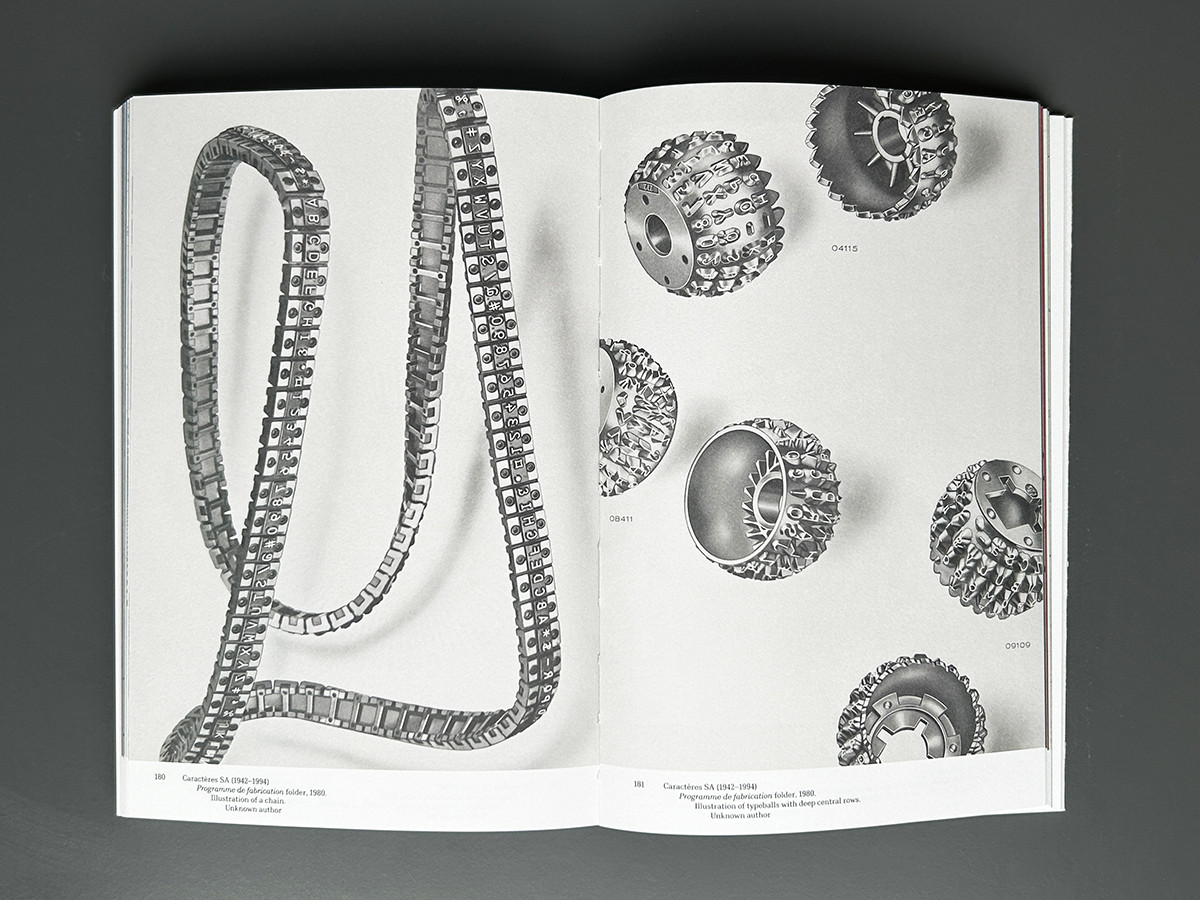

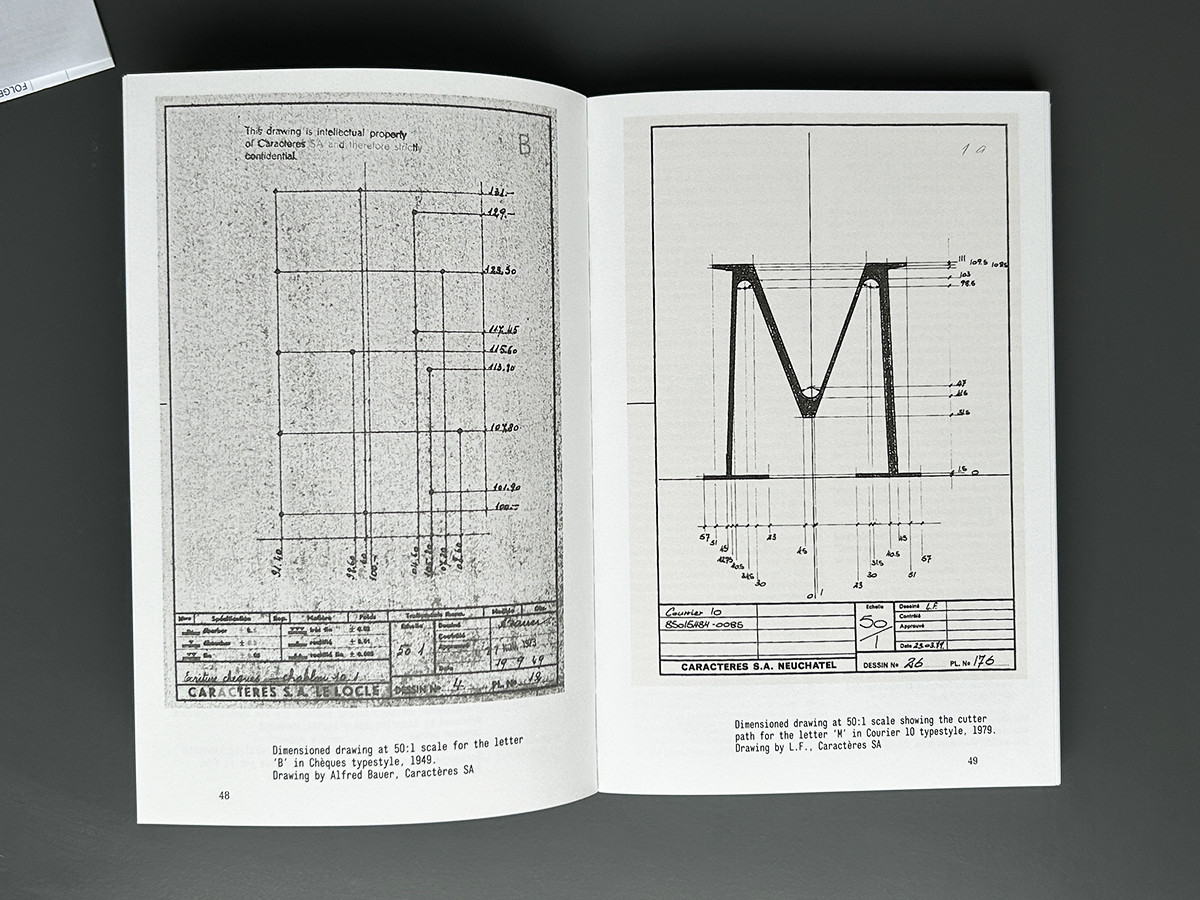

Mit »Impact Type« erschien beim Verlag ein Teil einer paralellen Schriftgeschichte zwischen 1941 und 1997. Es geht um Schriften der Schreibmaschinenschriften-Hersteller Caractères SA, Setag und Novatype, die über fünfzig Jahre die grössten Büromaschinenhersteller in Europa und auf der ganzen Welt, wie IBM, Remington, Olivetti, Paillard-Hermès oder Triumph-Adler belieferten. Sie waren massgeblich an der Gestaltung, Entwicklung und Herstellung von Schriftkomponenten und Schriftbildern für Schreibmaschinen sowie aller Arten von Anschlagdruckern beteiligt. Die reich bebilderte Publikation mit detaillierten Porträts von Caractères SA, Setag und Novatype erforscht die Geschichte hinter den Schriften und den historischen Kontext, in dem sie hergestellt wurden. Zwischen den 1940er- und den 1990er-Jahren stellten die drei Nordwestschweizer Unternehmen Schriften für Schreibmaschinen her.

Als die drei Schweizer Unternehmen in den 1990er-Jahren geschlossen wurden, sind die meisten ihrer Archive vernichtet worden. Dieses Buch, das die in jahrelanger Recherche an zahlreichen Orten gesammelten Dokumente und Informationen zusammenführt, enthält unveröffentlichtes Bildmaterial und beleuchtet einen wenig bekannten Teil der industriellen und typografischen Geschichte auf lokaler und internationaler Ebene. So wurde eine Schriftgeschichte und deren Technik für eines der wichtigsten Aufschreibesysteme festgehalten, bevor alles digital wurde.

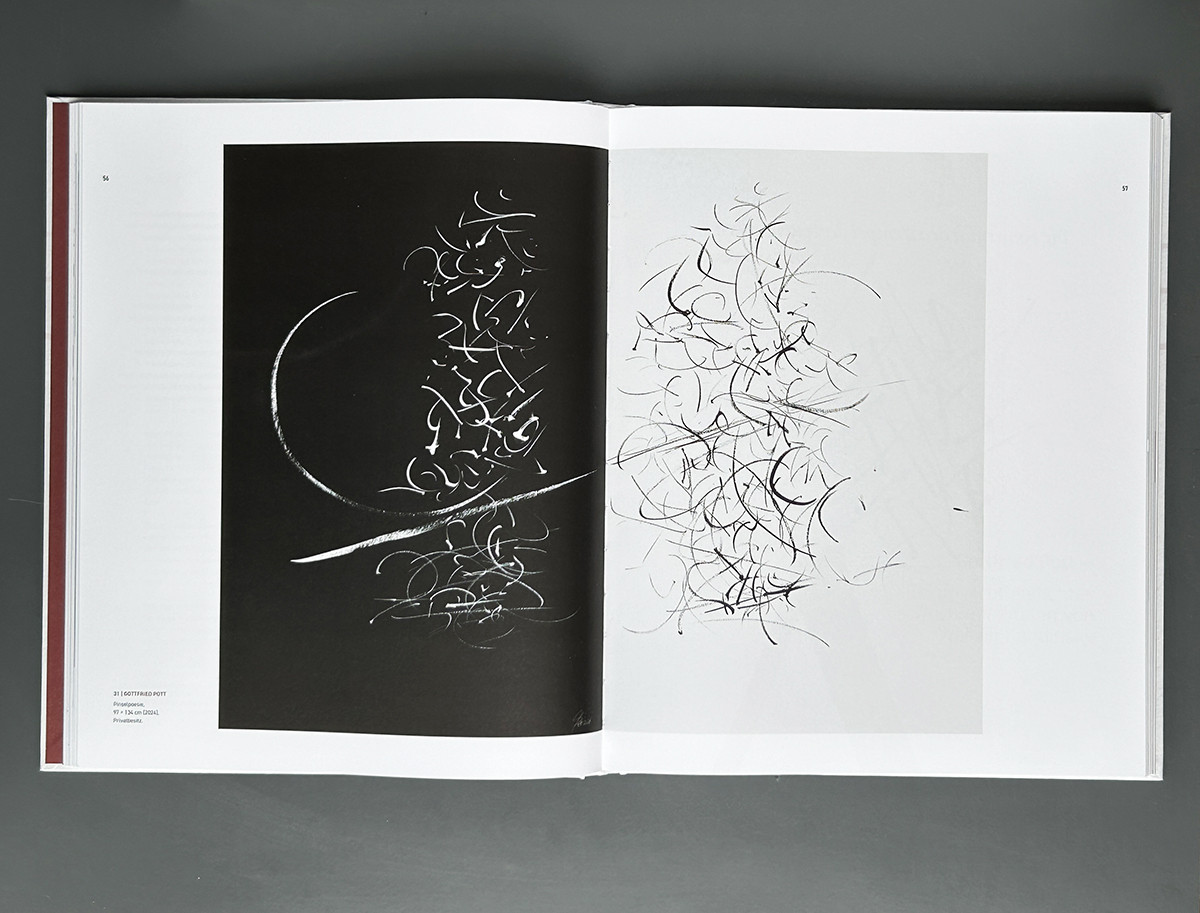

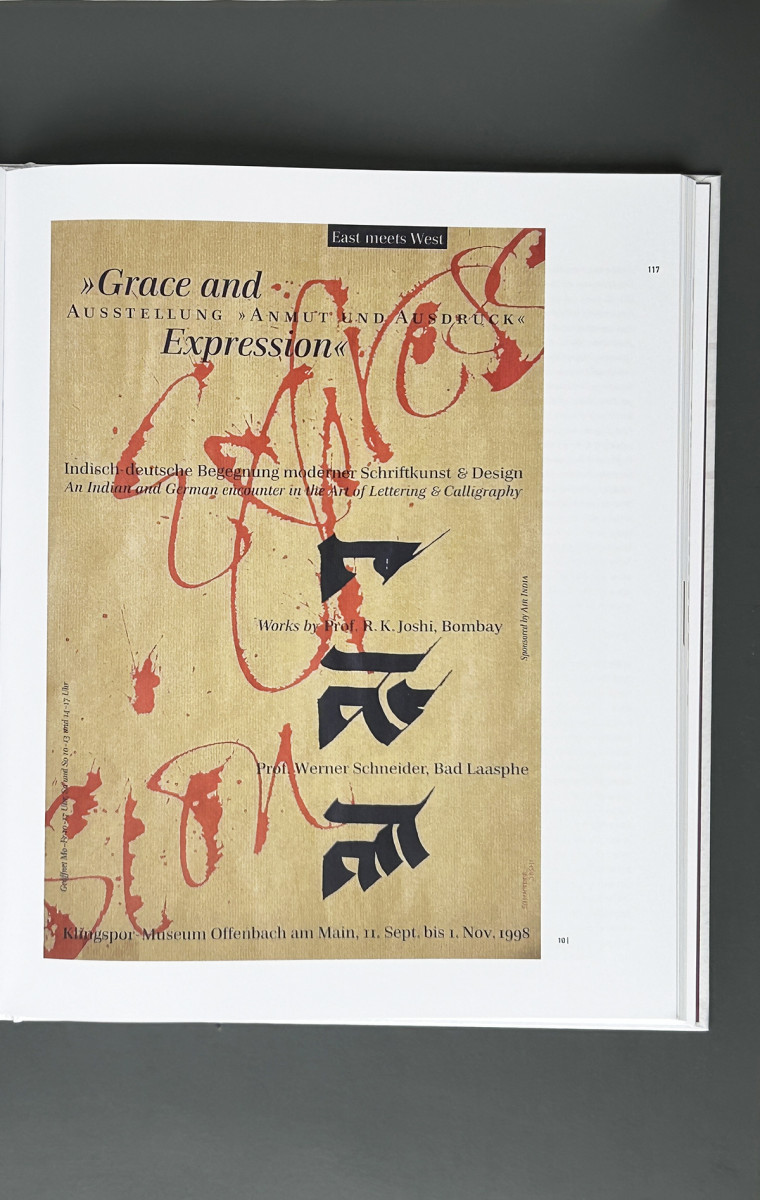

Kalligrafie – Quelle und Kunst

Wiesbaden, eine Kapitale der Kalligrafie steht als Titel eines Buches (wenn auch nicht im Innentitel) über den Arbeiten von Friedrich Poppl, Werner Schneider und Gottfried Pott. Wie das alles im kulturellen Umfeld Wiesbadens zustande kam, wird bereits in der Einleitung des Buches erklärt. In der praktischen Anwendung ist Kalligrafie spätestens mit dem Aufkommen des Fotosatzes in den Hintergrund geraten, war aber nie verschwunden. Seit Lettering modisch wurde hat das auch wieder die Kalligrafie beflügelt. Für die Kalligrafie-Meister in ihrem stetigen Schaffen spielte das aber keine Rolle.

Mir geht es so, dass ich die drei vorgestellten Kalligrafen vor allem durch die Anwendung ihrer hervorragenden Satzschriften kannte. Poppl durch die Poppl-Pontifex, Pott durch seine Schriften für das Projekt von Linotype »Type befor Gutenberg« und Schneider vor allem mit seiner vielfältigen und klaren Schneider-Libretto.

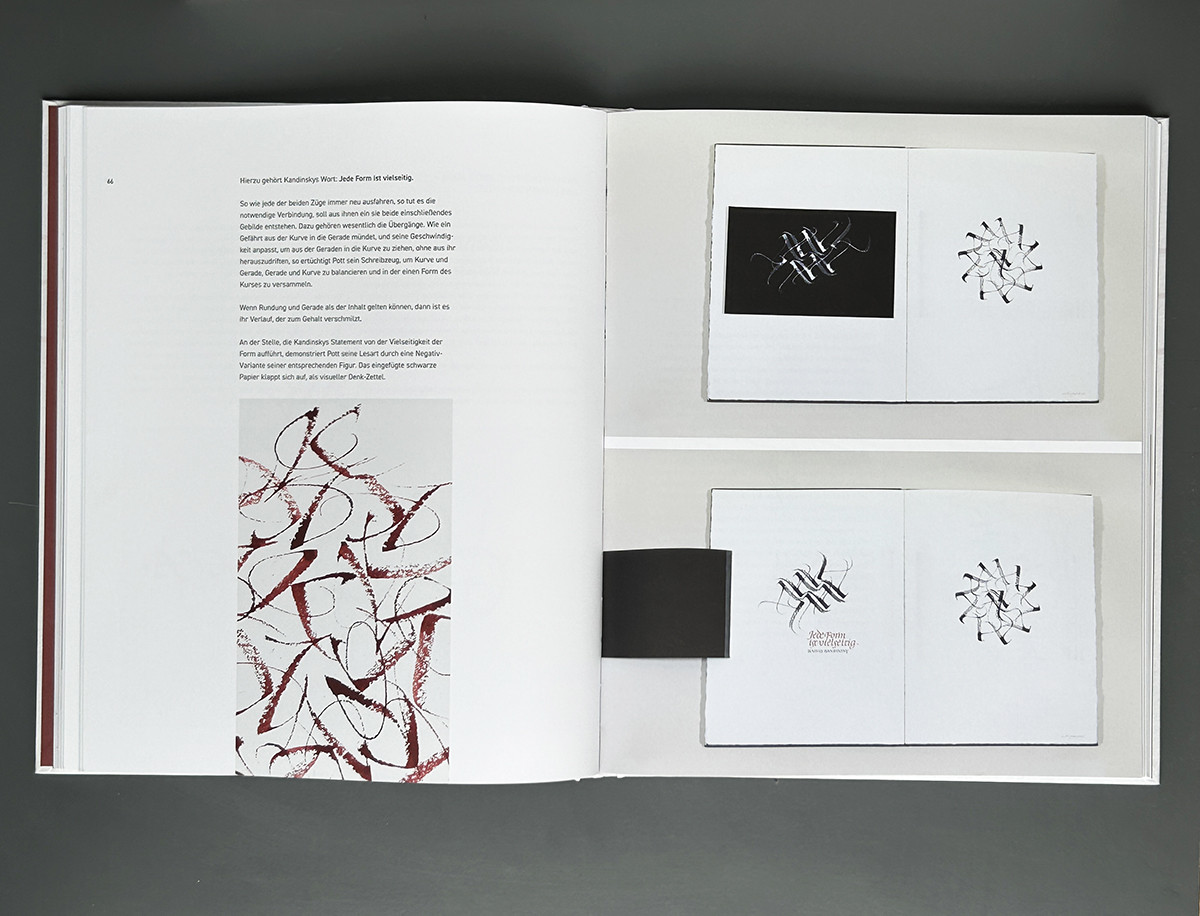

Über Gottfried Pott schreibt vor allem Stefan Soltek und bringt dabei auch sehr viel geschichtliches zur Kalligrafie zur Sprache. So Offenbach mit dem Klingspor-Museum, Rudolf Koch, aber auch Einhard und Nikolaus von Kues. Nach Pott ist eine Form- und Proportionslehre wichtige Voraussetzung für das Schreiben und Zeichnen von Schrift. Stilmerkmale, Rhythmus, ornamentale Wirkung, die Komposition führen zum Können. Dabei dürfen die geometrischen Basisformen nicht vergessen werden.

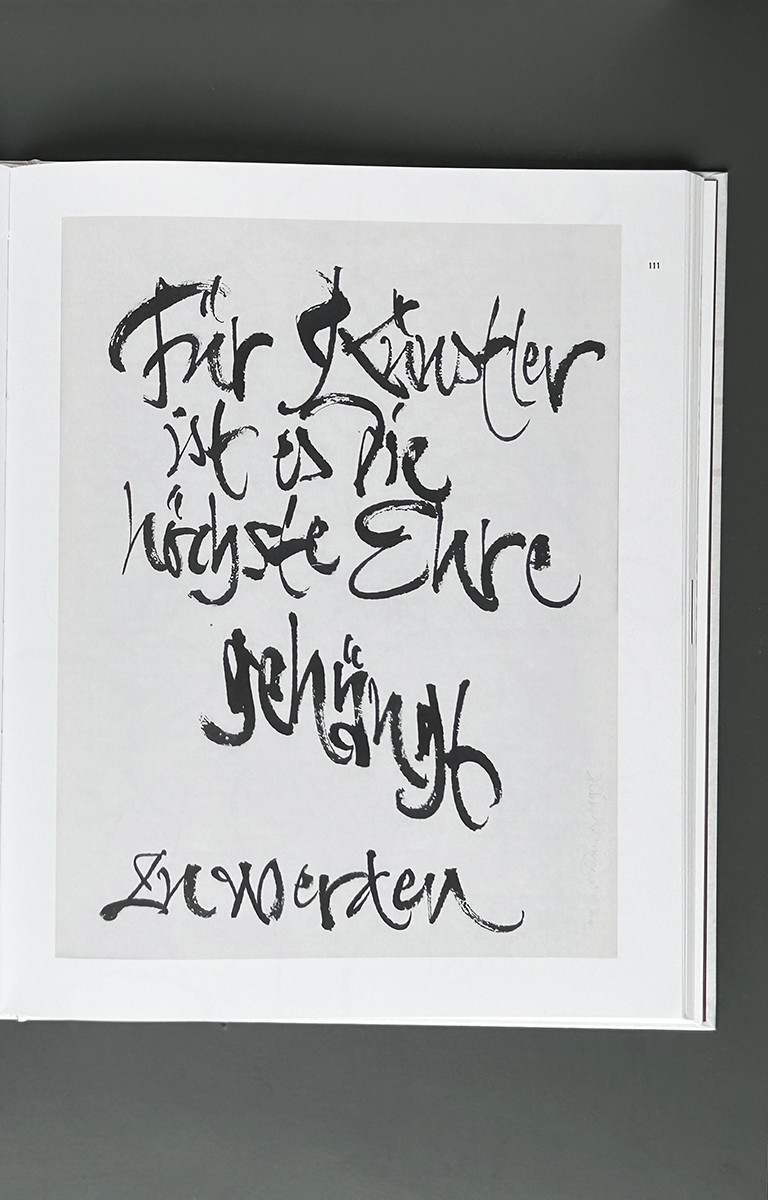

Daraus entstehen Alfabete, aber auch individuelle künstlerische Blätter aus sehr unterschiedlichen Texten. Und damit befinden wir uns in einer eigenständigen Kunstform, nämlich der Kalligrafie. Bisweilen empfinde ich solche Arbeiten sogar »erhaben«, was oft durch den Inhalt mancher Texte befördert wird.

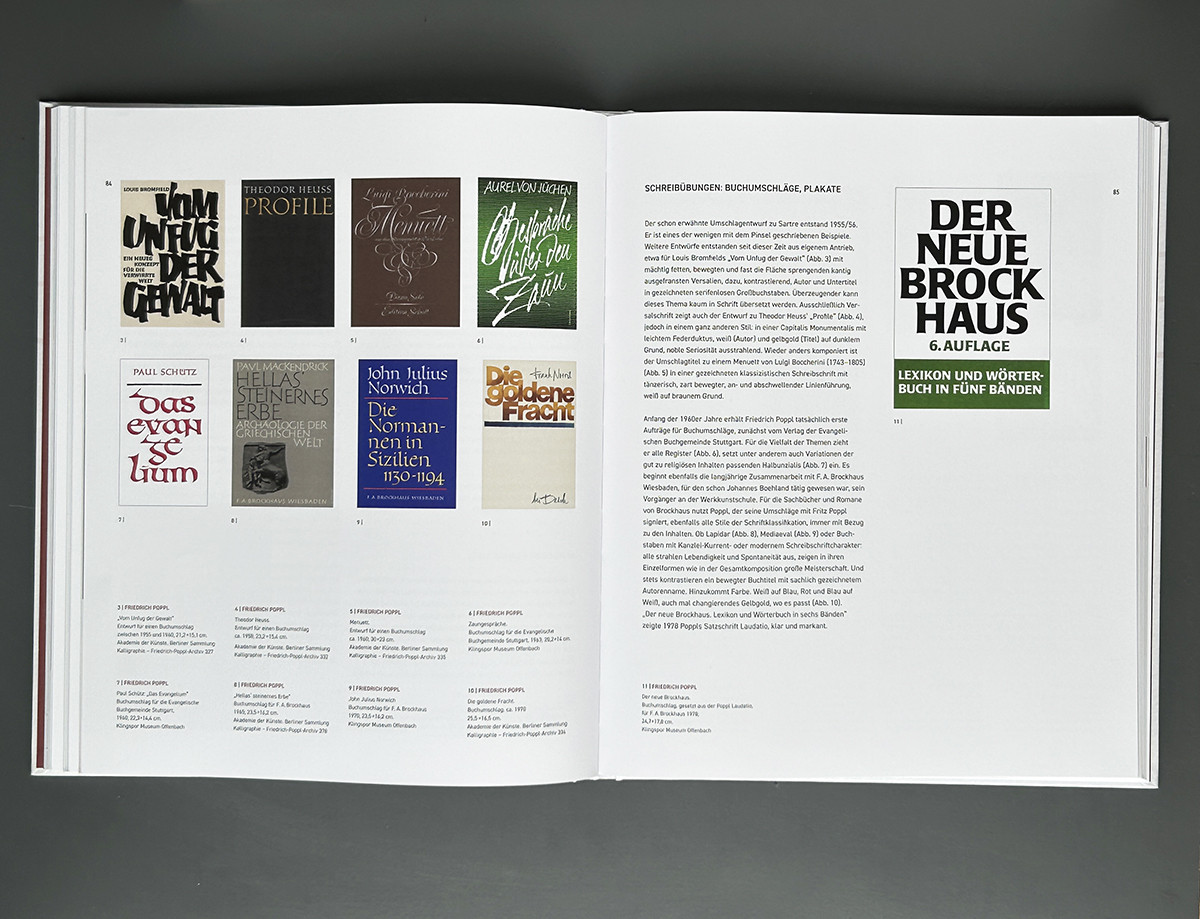

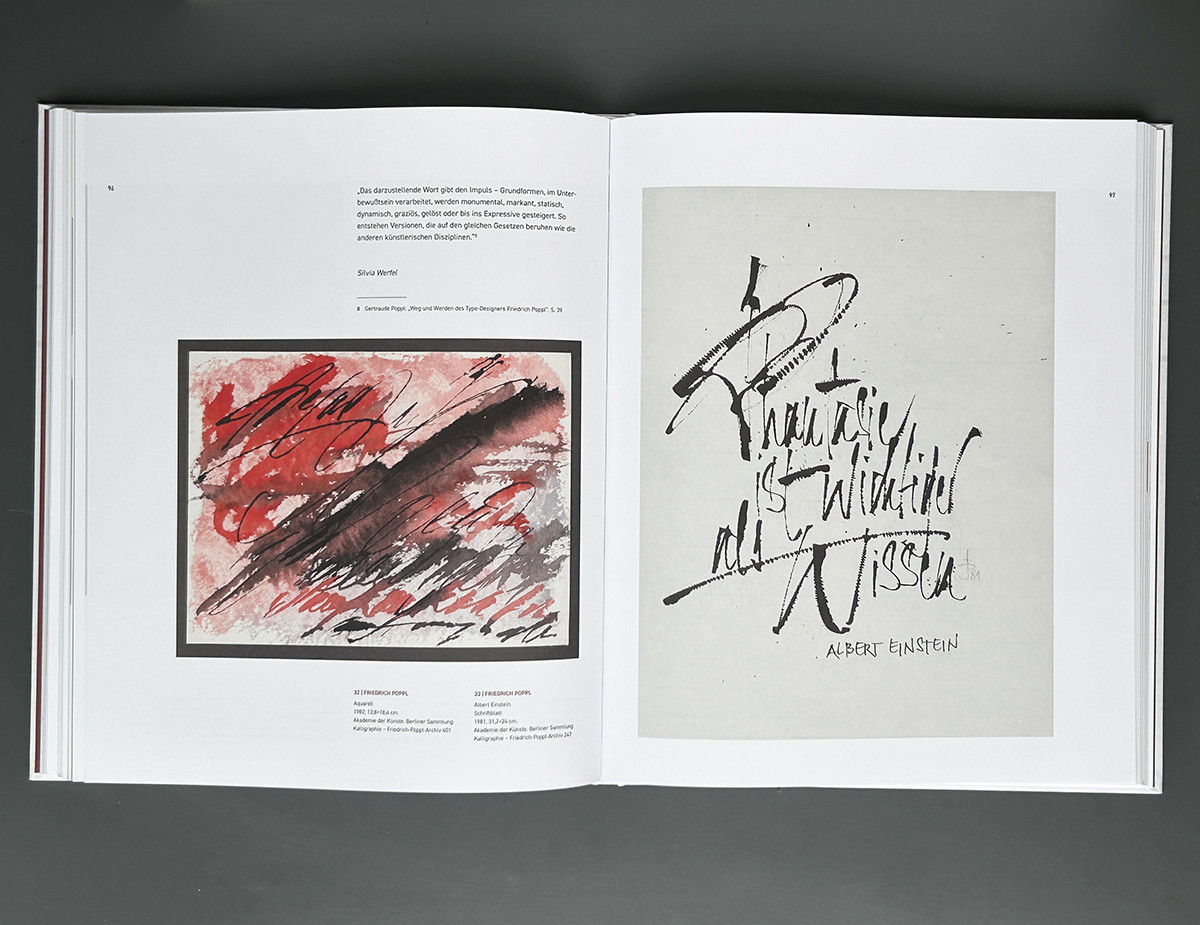

Über Friedrich Poppl berichtet Silvia Werfel gleich mit dem Kern seiner Lehre und deren systematischem Aufbau. Von Poppl gibt es auch zahlreiche angewandte Beispiele in der Form von Buchumschlägen. Aber in seinen »freien kalligrafischen Arbeiten, die mit Inhalt oder auch nonverbal, großartigen impulsiven Efindungsreichtum zeigen« (so Silvia Werfel), zeigt sich der Meister. Und die Arbeiten kann man einfach sehen und genießen.

Werner Schneiders Arbeiten ist das Thema von Katharina Pieper, die einst seine Schülerin war. Und daraus ist eine art Arbeitsbiografie Schneiders entstanden. Schneider als Lehrer, Schreibender, international tätiger und vielleicht am Stärksten mit neuen Satzschriften entwickelnder Gestalter und Künstler.

Es ist sehr schön, nun drei große Meister der Kalligrafie in einem Band bewundern und sogar vergleichen zu können. Das Buch bringt die Beispiele sehr gut wieder, wozu das Schaubuchformat 240 × 280 mm beiträgt. Allerdings wäre das Layout bei einem strengen Buchgestalter besser aufgehoben gewesen. Leerzeilen im Text statt Absätze ist nun mal kein beliebiges Stilmittel.

Bibliografien

Lars Harmsen, Marian Misiak, Pola Małaczewska (Hrsg)

Yearbook of Type #7 Plant Edition

608 Seiten

Steifbroschur

160 × 240 mm

Slanted Publishing, Karlsruhe 2024

48 Euro

ISBN 978–3–948440–77–0

Support Independent Type II

288 Seiten

210 × 270 mm

Slanted Publishers, Karlsruhe 202

42 Euro

ISBN 978–3–948440–82–4

Kobi Franco

Molecular Typography Laboratory

224 Seiten

210 × 270 mm

Klappenbroschur

Slanted Publishing, Karlsruhe 2025

42 Euro

ISBN 978–3–948440–79–4

Sophie Wietlisbach (Hrsg.)

Impact Type

Manufacturing Type for Typewriters in Switzerland, 1941–1997

224 Seiten

162 Abbildungen

Klappenbroschur

160 × 240 mm

Triest Verlag, Zürich 2025

29 Euro

ISBN 978–3–03863–088–3

Wiesbaden – eine Kapitale der Kalligrafie

Friedrich Poppl, Werner Schneider, Gottfried Pott

Hrsg. Felicitas Reusch für die Kunstarche Wiesbaden e.V.

Mit Beiträgen von Felicitas Reusch, Stefan Soltek, Silvia Werfel, Katharina Pieper, Susanne Nagel und Ole Freytag

184 Seiten mit 141 Abbildungen

Festband

240 × 280 mm

Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden 2025

29 Euro

ISBN 978–3–75200–882–1

Weitere Blogbeiträge, die Sie interessieren könnten

Frisch gebunden: Spannende Neuerscheinungen

Jetzt, kurz vor Weihnachten, sind einige bemerkenswerte Bücher zu Typografie und Gestaltung erschienen. Von prämierten Arbeiten des TDC-Wettbewerbs über innovative Ansätze zur barrierefreien Gestaltung bis hin zu tiefgehenden Analysen zur Entwicklung von Schriftformen: Diese Titel laden dazu ein, Typografie aus neuen Perspektiven zu betrachten, alte Fragen neu zu stellen oder sich von der Vielfalt an Ideen inspirieren zu lassen.

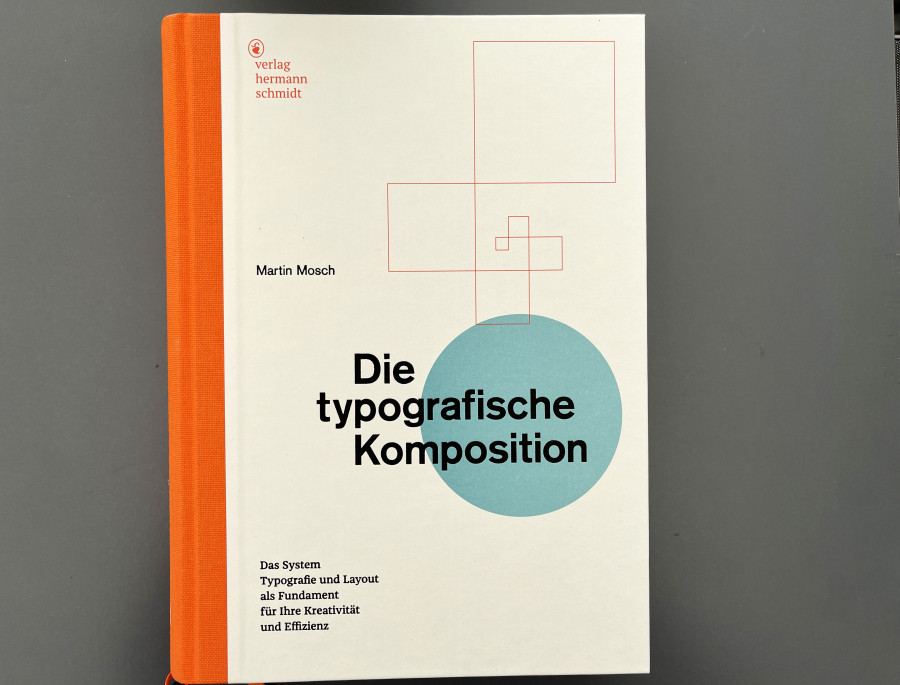

Typografische Komposition

Ein Buch, das spezifisch die Gestaltung durch Typografie behandelt? Typografiebücher bleiben manchmal im Thema der Schrift »stecken« oder verlassen nicht die Welt der typografischen Details. In Martin Moschs Buch geht es jedoch um das Ganze, das »System Typografie« als typografische Komposition.

Jenson unter der Lupe

Es gibt Schriften, die uns täglich begegnen, ohne dass wir ihnen Beachtung schenken. Die Jenson-Antiqua ist einer dieser stillen Klassiker. In »The Jenson Roman« zeigt Riccardo Olocco, warum speziell diese Schrift nicht nur die Geschichte der Typografie geprägt hat, sondern auch heute noch maßgeblichen Einfluss auf modernes Design hat.

Schrift und Macht in der Welt

Typografie in Theorie und Wirkung wird immer mehr zum Forschungsgegenstand, wie Siegfried Gronert, Vorsitzender der Gesellschaft für Designgeschichte, in seiner Einführung zu dieser Tagung betonte.

Schrift, die nicht nur Text interpretiert

Die Faszination und das Geheimnis des Schreibens, das Schreiben von Bildern, als »Bilderschreiben« lassen Buchstaben zu Bilder verschmelzen und manchmal sind es nicht einmal Buchstaben. Peter Krüll hat hierzu eine wunderschöne Sammlung solcher Exponate zusammengestellt.

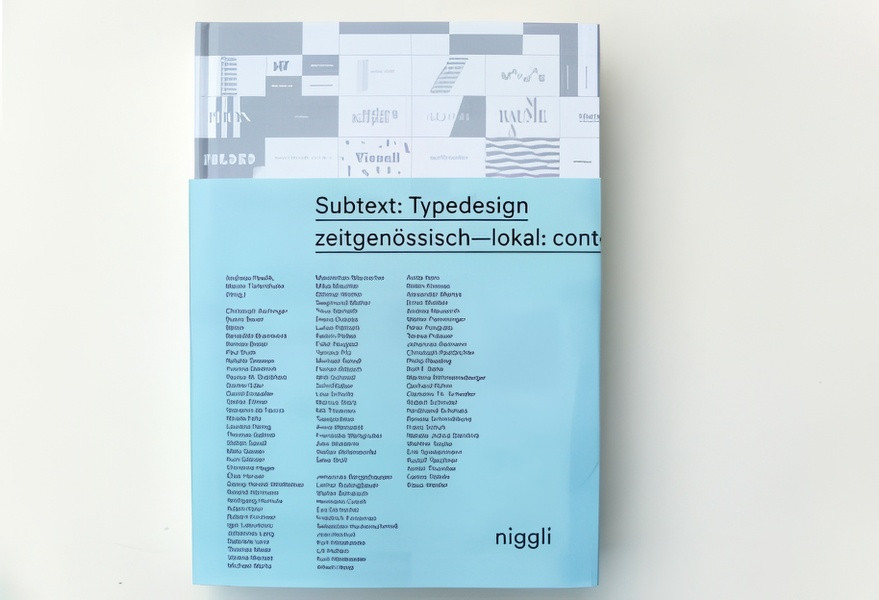

Unendlich viele neue Schriften

Wer die große Schrift-Ausstellung in Wien versäumt hat und wer sich für neue Textschriften interessiert, dem sei ein neues Buch empfohlen: »Subtext: Type Design zeitgenössisch-Lokal: Contemporary Austrian«. Hier geht es um neue Schriften die in Österreich oder mit Österreich entstanden sind; es geht um Schriften aus den letzten 20 Jahren.