Wo sind all die Farben hin?

Erinnern Sie sich an den Geschmack einer gelben Zitrone? Wie würde sie schmecken, wenn dem Gelb etwas Rot beigemischt wäre – fruchtiger, wie eine Orange? Noch mehr Rot – süßer, wie eine Tomate?

Farbe ist mehr als Oberfläche. Sie beeinflusst, was wir fühlen, erwarten, erleben. Der Lebensmittelhersteller Heinz versuchte einmal, grünes Ketchup zu verkaufen. Der selbe Geschmack, nur eine andere Farbe. Niemandem hat das neue Gemisch geschmeckt.

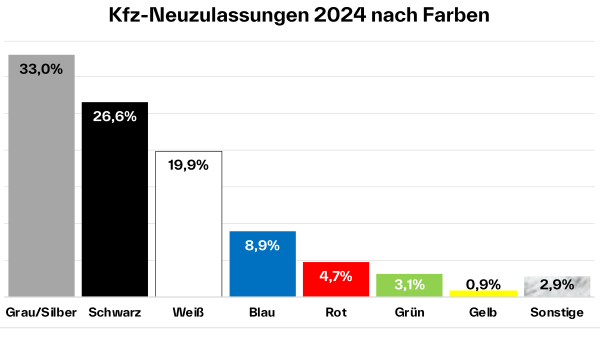

Farbe und Leben sind untrennbar verbunden. Und doch: Die Welt wird monochromer. 80% aller Neuwagen sind heute schwarz, weiß oder grau. Prüfen Sie mal selbst. Wenn ich gerade aus dem Fenster schaue vermute ich: es sind noch viel mehr! Wo sind sie hin – die himmelblauen Trabis? Die knallgelben Citroën 2CV? Das British Racing Green von Aston Martin oder Jaguar? Die roten Alfa Romeo, das markante Blau von BMW? Die bunten VW Käfer? Die purpurnen Lack-Experimente der 70er? Autos hatten Sexappeal. Stattdessen der neueste Trend: E-Autos in Abflussrohr-Grau.

Ein Beitrag auf »The Culturist« zeigt: Wir leben in der farblosesten Epoche der Menschheitsgeschichte. Nicht nur Autos, auch Interfaces, Interieurs und Smartphones präsentieren sich in blassen Grautönen. Marken verabschieden sich zunehmend von farbigen Auftritten und inszenieren sich in monochromen Corporate Designs. Selbst im Film ersetzt tristes Blau-Grau das einst allgegenwärtige Teal and Orange – als litten wir kollektiv an einem grauen Star.

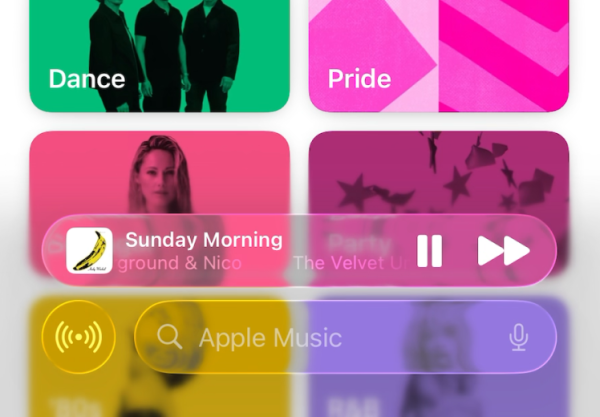

Ein weiteres Beispiel ist Apples kürzlich vorgestellte neue UI-Designsprache »Liquid Aqua«: Alles wird transparent, entmaterialisiert, farblos – und damit schlechter lesbar. Was einst klar umrissen war, verschwimmt nun in glasigen Oberflächen. Was daherkommt als Designtrend, entpuppt sich als kulturelle Zeitenwende. Ausführlich dokumentiert das Oliver Schöndorfer in seinem lesenswerten Beitrag Apple’s Liquid Glass Shatters Typography.

Die vergessene Weisheit der Farben

Goethe entwickelte seine Farbenlehre nicht nur als physikalisches, sondern auch als psychologisches System. Gelb war für ihn »das Licht in seiner reinsten Form«, Blau »eine energische Farbe« – Farben als Charaktere, Wesen mit eigenen Temperamenten. Am Bauhaus wurde Farbe zur Ausdrucksform: Kandinsky malte sie wie Musik, Itten lehrte sie als Sprache der Seele. Farben waren Haltungen.

Und heute? Aus Kandinskys Farbsymphonie wurde Mies van der Rohes Stahlbeton. Aus Ittens Farbkreis: die Firmenidentität in Schwarz-Weiß. Aus Ausdruck: Absicherung.

Die Philosophie der Farblosigkeit

Der Artikel im »Culturist« verfolgt die Entfärbung der Welt zurück bis in die Antike. Platon sah in Farben eine sinnliche Ablenkung vom Wahren. Auch Kant hielt sie für zu subjektiv. Die Moderne machte daraus ein Prinzip: Adolf Loos sprach vom »Ornament als Verbrechen«. Was einst als Befreiung von Überfluss gedacht war, konnte auch als Verzicht auf Sinnlichkeit gelesen werden. Deutschland griff diese Ästhetik früh auf: die Silberpfeile im Motorsport, reduziert auf metallischen Glanz. Auch die schwarz-weißen Nationaltrikots, Rauhfasertapeten, Sichtbetonfassaden, genormten Küchen und die gedeckten Dienstwagenflotten spiegeln eine Haltung wider: Funktionalismus als Stil, Eleganz durch Weglassen.

Dieter Rams fasst seine Haltung zu Produktfarben so zusammen: »Was Farben betrifft, war ich immer sehr vorsichtig. […] Ich mag Farben – aber sie müssen zum Produkt passen. Farbe kann einen Raum dominieren. Und Design sollte die Menschen nicht dominieren, es sollte den Menschen helfen.« Diese Zurückhaltung war ein bewusstes Abwägen zwischen Sinnlichkeit und Klarheit. Doch was bei Rams noch durchdachte Balance war, wurde zur Doktrin: Aus der Scheu vor zu viel Farbe erwuchs die Vorherrschaft des Neutralen.

Die Ökonomie der Unsichtbarkeit

Neutral verkauft sich – weil es niemanden aneckt und sich jederzeit weiterverkaufen lässt. Autohändler erklären, bunte Autos seien »Frauenautos« – als wäre das ein Defekt! Zu verspielt, zu individuell – also riskant. Deshalb kaufen wir nicht mehr, was wir mögen, sondern was bei möglichst vielen möglichst wenig aneckt. Entstanden ist eine Ästhetik der Vorsicht: graue Großraumbüros, graue Neubausiedlungen, graue Produkte. »Mausgrau, Aschgrau, Staubgrau – darf ich Ihnen ein frisches Steingrau vorschlagen?« – was Loriot einst in »Ödipussi« parodierte, ist längst Alltag.

Grau ist das Helvetica der Farben: sachlich, sicher, universell – aber sobald es dominiert, irgendwann auch leer. Farbe polarisiert, also wird sie vermieden. Nur nicht festlegen! Dahinter steckt eine Logik der Absicherung: Wir kaufen nicht mehr für uns, sondern was dem nächsten Käufer gefallen könnte. Das Auto wird zur Aktie, die Wohnung zum Portfolio, das Leben zum Businessplan.

Was dabei verloren geht, ist nicht nur Freude, sondern auch Präsenz. Denn wer sich farblos und unsichtbar macht, läuft Gefahr zu verschwinden. Auch für sich selbst.

Farbe ist Haltung

Neurowissenschaft und Farbpsychologie bestätigen, was bereits Goethe wusste: Farben wirken. Sie beeinflussen unser Denken, unsere Stimmung, selbst unsere Gesundheit. Eine farblose Umgebung macht uns buchstäblich krank.

Friedensreich Hundertwasser verstand: »Ich habe mein Schiff so gebaut, wie ich mir vorstelle, daß ein Haus sein müßte. Bunt – also nicht unbedingt bunt, aber lebendig. Und zum Lebendigsein gehören Farben.«

Der Mut zur Sichtbarkeit

Wenn Menschen nur noch als Zielgruppen gelten – Alter, Beruf, Kaufkraft – verlieren wir sie als Ganze. Ebenso unsere Umwelt: Reduzieren wir sie auf Funktionen, verschwindet ihr Wesen. Farbe ist deshalb nicht nur Stilmittel, sondern Ausdruck. Doch wir sollten nicht gestalten um zu optimieren, sondern um zu begegnen.

Farbe ist Beziehung. Goethe nannte Farben »Taten des Lichts«, Hundertwasser sprach vom »Recht auf Buntheit«. Beide meinten: Leben zeigt sich nicht in Grau.

Die Farben sind nicht verschwunden. Sie warten auf uns. Sehen wir sie. Nutzen wir sie. Leben wir sie.

Dieser Text ist eine subjektive Perspektive von Michi Bundscherer – teilen Sie uns gern Ihre eigene Sicht mit.

Nachtrag am 1.9.2025:

Vielen Dank für die Rückmeldungen! Einen passenden Link zum Thema von Frank Rausch möchte ich gerne teilen: »The fuckity-fuck cycle we’re in right now.«

Weitere Blogbeiträge, die Sie interessieren könnten

Über Farbe, für Gestalter

Zunächst läßt sich das Buch etwas schwer einordnen. Welche Buchgattung ist das eigentlich? Die Anordnung der Kapitel und der 172 Themen sind logisch, wie ein Sachbuch. Ein Lexikon ist es nicht. Dazu ist es zu wenig komprimiert und dicht. Ein Kompendium vielleicht? Da spricht dann eher die strikte Textanordnung dagegen. Die Lektorin Ruth Lahrers nennt es eine Art Fach-Bilderbuch.

Das Graue

Aus einem vierteiligen Ausstellungsprojekt im »Mies van der Rohe Haus« in Berlin ist ein spannendes Graubuch, oder besser ein Buch über die Farbe Grau entstanden. Und es ist erstaunlich, was Grau alles kann.

Farbtonrezepte übertragen

Wie Farben wirken, ist traditionell ein Streitpunkt – in der Druckvorstufe messen wir lieber. Aber es gibt eine ältere künstlerische Tradition, die auf ästhetisch empfundene Erfahrungen setzt. 128 Farben mit besonderem Gebrauchswert für Architekten stellt Katrin Trautwein vor.

Die Farben der Natur

Frühe Farbsysteme orientierten sich oft an der Natur, wie beispielsweise die Farbsystematik des Geologen Abraham Gottlob Werner von 1774, der zu Lehrzwecken 54 Farben angelegt hat. Dieses System wurde später von dem bekannten schottischen Pflanzenmaler Patrick Syme weiterentwickelt.

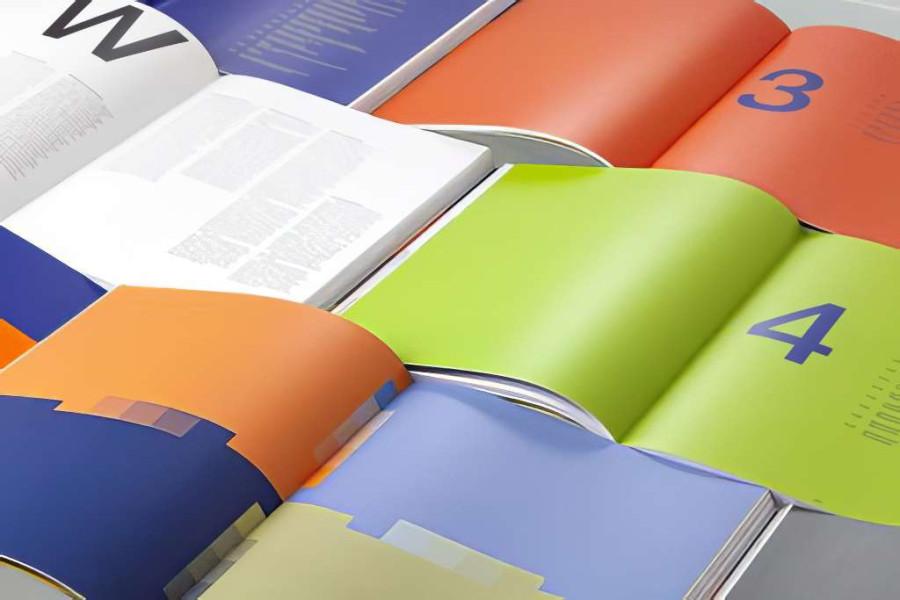

Die Arbeit von Kilian Stauss

Der Stankowski-Preis 2015 wurde an den Designer Kilian Stauss verliehen, der seit (nunmehr) einem Jahr auch Vorsitzender der tgm ist. Umso interessanter ist das Buch, das zu diesem Anlass von der Stankowski-Stiftung veröffentlicht wurde. Es zeigt, dass Stauss nicht nur ein Produktdesigner ist, sondern dass er auch eine starke Beziehung zur Typografie hat und diese auch in seinen Arbeiten zeigt.