Reflexionen über Grenzgebiete. Die Typo 2013

Touch, oder was man darunter versteht

Ken Garland, einer der interessantesten britischen Gestalter, forderte bereits 1963 nützliche und nachhaltige Kommunikationsformen und beginnt mit Beispielen der Berührung oder sogar der Rührung anhand von Tierbildern. Berührungen, sensorische Berührung, affektive Berührung bei den Füßen von neugeborenen Menschen oder unterschiedliche Hände; weiß als gesund im Gegensatz zu schwarz als krank.

Eine Hand berührt den Kopf eines Kindes, das bereits im Grab liegt. Klar, Garland möchte das Publikum sensibilisieren und sagt auch: »Wenn wir uns darauf verlassen, was wir auf dem Bildschirm sehen, sind wir verloren«. Wie wahr. Am Ende seines Vortrags verteilt er Gegenstände im Publikum, die berührt werden sollen und lobt das Gefühl bei Berührung. »Touch« ist auch das Motto des internationalen Design Talks Typo 2013 in Berlin. Hoffentlich ist das nicht nur eine Metapher, die die einzelnen Sprecher einfach nur erwähnen, denke ich.

Nancy Birkhölzer und Reto Wettach sind sehr enttäuscht von einem »Ingenieurs-Ansatz«, den sie in der Gestaltung erkennen und sind der Meinung, dass Gestalter »das Ruder rumreißen« sollten. Dank der Technik könnten den Menschen ihre Wünsche erfüllt werden. Doch die Menschen verpassen, was um sie herum geschieht, da sie mit ihren Mails beschäftigt sind. Ein Bild wird nicht mehr gesehen, sondern gemacht und sofort gepostet. Klick und »Gefällt mir«, ohne etwas wahrzunehmen, aber cool aussehen.

Was ist aber mehr wert als »gefällt mir«?

Wie engagiert man sich für das, woran man glaubt oder besser gesagt, wie nimmt man besser wahr? Und dann folgen Empfehlungen und Warnungen: Alle Macht dem Geist zurückgeben. Täglich 63000 Wörter erhält ein Mensch zur Informationsverarbeitung. Aufmerksamkeitsdauer 8 sec.. Störungen ausschalten und das Netz abstellen. Die Daumen werden stärker durch dauernde SMS Betätigung.

Computer beanspruchen immer die volle Aufmerksamkeit.

Die beiden Referenten empfehlen Mobiltelefone, die Empfindungen wieder geben. Oder ein Radio mit Stopfen für eine direkte Handlung.

Und übrigens bräuchten wir Gesten.

Dabei erzählen sie von ihrer Arbeit mit Apps, da doch ab 2015 in der EU alle Autos mit dem Internet verbunden sein müssen. Und nebenbei stellen sie dauernd digitale Möglichkeiten vor, ob Tabletten genommen wurden oder nicht. In einer Bäckerei geht die Info über alles was aus dem Ofen kommt sofort ins Internet. (Und das soll gut sein?)

»Kochhaus« wird als Beispiel eines begehbaren Rezeptbuchs gesehen, alle Zutaten werden mitgeliefert. Kochen ade.

Drei Millionen Fernbeziehungen gibt es in Deutschland. Wie kann man hier intimere Kontakte schaffen? Beispielsweise mit Daumenküssen über den Bildschirm. Vibrationsmodus in der Wäsche, finden die beiden auch im Prinzip toll. Lampen, die andere Bewegungen aufnehmen.

Xing Radar, ist doch eine schöne Art wenn man seine Freunde kommen »sieht«. Viel digitaler Touch, aber für was?

Immerhin aber die Idee der Give Box, in die man eingibt, was man nicht mehr braucht, überflüssige Lebensmittel an Sammelorte bringen. Nun ja, aber das ist auch nicht ganz neu.

Harry Keller von Edenspiekermann findet, dass alles auf totale Vernetzung hinausläuft und überlegt für sich, ob das alles gut sei. Er findet Google Glass lächerlich und Gesichtserkennung ist für ihn eine schreckliche Vorstellung. Die Maschine steuert uns nicht, sondern eher die Menschen. Aber die Revolution benötigt Designer und Designer sollten die Zukunft denken. Er sagt, dass weniger Leute im digitalen Bereich arbeiten und viel mehr im Printbereich. Doch dessen Zeit soll demnächst zu Ende gehen. Die Frage stellt sich, ob das Digitale Angst macht. Im Web kann viel mehr schiefgehen als im Printbereich, wo alles bestimmt ist.

Man muss mit Entwicklern arbeiten. Doch diese Leute machen oft alles ganz anders. Der Designer entwirft für den best case, während der Entwickler die Funktionen möglich machen muss. Entwickler sind also nicht nur Umsetzer, sondern vor allem Partner. Die Projekte für das Web sind nie fertig, sondern gehen immer weiter. Oft entwickelt man etwas, was fehlerhaft ist, weil man nicht weiß, was draußen in der »Wildnis« geschieht.

Dann noch einige Anmerkungen aus der Werkstatt: Der Entwurf wird nicht mit InDesign gemacht, denn im Web gibt es keine Serien von Seiten. Bei Spiekermann wird mit Keynote gearbeitet. Ein Raster im Web hätte keinen Sinn oder man fasst einen Raster noch einfacher zusammen.

Carolin Rauen und Max Kühne von Paperlux haben zunächst als Babyfoto erschienen. Der gelernte Schildermaler mit Hut betrachtet Kundenbeziehungen als Flirt. Das mag für ihn nett sein, aber seine langatmige und naive Darstellung von Kundenbeziehungen war nicht einfach zu ertragen.

Die aufwändigen Präsentationen für die Goldene Kamera (Hörzu), die geprägt, gestanzt und lackiert wurden, gipfelten in banalen Drucksachen. Seit 2012 ist auch ein sibirischer Illustrator im Team. Die Covergestaltungen für Novum sind in der Branche sehr aufgefallen.

Nach einer Auseinandersetzung mit den Ideen von Buckminster Fuller entsteht ein Dreiecksraster in Farbvarianten. Das ist sicherlich eine interessante und engagierte Prozesstechnik. Den Film über die Produktion, aber auch über die Werkstatt hätte man sich sparen können.

Design toucht wild

Kate Moross blickt zurück auf ihre Piraterie nach der Schulzeit und die Punkszene. Sie glaubt, dass wir heute in einem Punkzeitalter leben. Heimwerken, also das Selbermachen, wäre ein Beispiel dafür.

Sie behauptet, dass es für sie keine Regeln der Gestaltung gäbe, denn es gehe lediglich um Kommunikation und dass man sich für etwas bemühe. Später sagt sie dann auch fast kokett, sie mache eigentlich nur Bullshit. Das scheint aber nicht so zu sein. Für ihre äußerst farbenfrohen, überbunten Arbeiten gründete sie ein CD-Label, um die Cover gestalten zu können.

Der einstige Typostar Neville Brody überzeugte durch sein umfangreiches Werk. Er begann mit früheren Arbeiten und zeigte die Entwicklungsspanne anhand der Zeitschrift Fuse (siehe auch Buchbesprechung Fuse-Übersicht im tgm-Blog).

Er führt handgemachte Beispiele vor, was manche verwundern mochte, da Brody ja mit der aufkommenden digitalen Typografie berühmt wurde. Und beim Handgemachten erwähnte er gleich die im Hamburger Bahnhof laufende Gesamtsicht auf das Werk von Martin Kippenberger samt Zwischenraum von Dieter Roth als schönes Beispiel einer Ausstellung.

Heute geht es ihm nicht mehr um die Tools, er findet die Medien antisozial und meint, dass die siebziger Jahre nicht so hektisch waren. Entwicklungen liefen eher im Hintergrund, was heute nicht mehr der Fall ist.

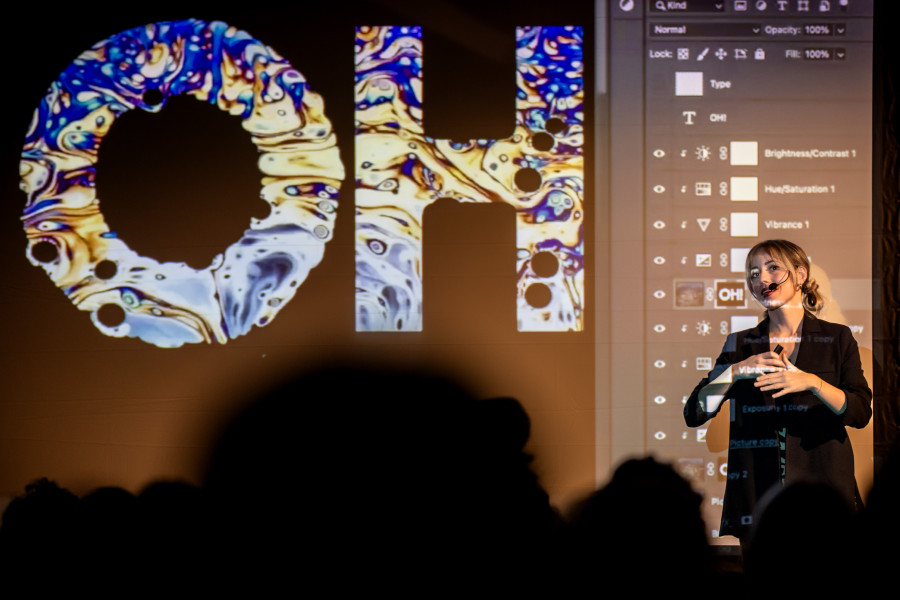

Nach der Postmoderne wollen viele seiner Studierenden nichts Digitales, sondern ein Buch. Und ein wichtiger Versuch für ihn ist es, das Digitale analoger zu gestalten. Mehr Fluidität und Malerei sollten ins Digitale gebracht werden, was vor 20 Jahren bereits existierte. Nicht funktionierende Dinge wie ein Jahrbuch, das zerfallen soll, oder The Times als Theater.

In der Rückschau auf 20 Jahre Fuse zeigte und kommentierte er viele Beispiele, die inzwischen zu Typografie- und Designgeschichte geworden sind. Übrigens war »Touch« einst der Titel eines Multimedia-Magazins von Jon Rozencroft.

Jessica Walsh, Partnerin von Sagmeister, hielt einen umjubelten Schlussvortrag. Sie sprach äußerst perfekt. Bisweilen fragte man sich, ob da nicht eine digitale Puppe steht. Aber sie zeigte dann doch auch viel Leben, indem sie ihre anwesende Schwester auf die Bühne holte. Das wurde vom Publikum mit Applaus bedacht. Fragt man sich jetzt schon, ob das Kitsch ist? Zurück zum Inhalt: Was sie zeigte und kommentierte, waren perfekte Arbeiten. Viele Ideen kommen aus der Kunst, sind hier nur auch noch äußerst perfekt ausgeführt. Oft wundert man sich, wie große Markenartikler sich zur Umsatzvergrößerung und Gewinnmaximierung solcher Arbeiten bedienen. Natürlich gibt es auch die großspurigen »Sagmeistereien«, beispielsweise die Eigenwerbung im prüden Amerika mit sich und Sagmeister im Nacktfoto. Walsh sieht dies und wohl alles als Spiel, jedenfalls lautet der Text im Programmheft so, und das Spielerische konnte sie auch den vielen Studierenden im Publikum gut vermitteln.

»Gute Typografie muss passend sein, das würde uns glücklich machen«, sagt sie. Das genaue Gegenteil der Bühnenhyperaktivitäten bieten die Schweizer Stieger, Senn und Hafen. In äußerst ruhiger Darstellung zeigten die drei Gestalter aus St. Gallen ihre sehr schönen Buchgestaltungen.

Das Buch hat sich wenig verändert. Den Weißraum gab es schon in alten Büchern. Seine Gestaltung geht betont vom Inhalt und von den Innenseiten aus. Der Ablauf, also die Dramaturgie, ist neben dem prinzipiellen Seitenrhythmus wesentlich.

In einem Buch über Jost Hochuli zum 75. Geburtstag werden Schriften verwendet, die Hochuli immer benutzt hat. Holzhaltige Papiere kommen zu neuen Ehren, da sie alle in Würde altern: der jeweilige Autor, die Leser und natürlich das Papier.

In einem Band über eine Lokremise gibt es aufeinander abgestimmte Seiten, sodass der Text gefahrlos über den Bund laufen kann. Ihre Arbeiten findet man auch für das Kunstmuseum St. Gallen sowie auf sehr schönen Theaters St. Gallen-Plakaten. Über ihre Lehrtätigkeit berichteten sie im Fach Schriftgestaltung, wo es eine interessante Aufgabe gibt: Schriftentwurf in 20 Minuten mit einer x-Höhe von 4 cm. Für sie sei es auch spannend, mit neuen Schriften zu arbeiten. Seine Allegra hatte Jost Hochuli auf van Crimpens Idee der 20er Jahre aufgebaut, aber nach dem Erscheinen der Rotis liegengelassen. Dem Team ist es gelungen, die Arbeit daran wieder aufzunehmen und sie erzählten dann auch, dass pro Zeichen mit einer Stunde Arbeit zu rechnen sei.

Welche Schrift könnte Kindern mit eingeschränktem Lesevermögen helfen, besser zu lesen? Anne Bessemans hat nach ihrer Dissertation mit dem Thema »Lesbarkeit für Kinder mit eingeschränkter Lesefähigkeit« einen Forschungsbeitrag auf wissenschaftlicher Basis geleistet.

Eine neue und dafür geeignete Schrift sollte entwickelt werden. Nun weiß man, dass das Erlernen des Lesens ein sehr komplexer kognitiver Prozess ist. Leseschwierigkeiten behindern auch intellektuelle Entwicklungen, ein Prozess, der normalerweise im Alter von neun Jahren abgeschlossen ist. Die Schwierigkeiten, Ziffern, Zeichen und Muster zu erkennen, werden manchmal mit einer Verbesserung der Eingangssignale versucht, indem die Schrift etwas größer gemacht wird. Aber das hilft noch nicht.

Die Lücke zwischen Praxis und Wissenschaft ist oft eklatant. Oft werden bei wissenschaftlichen Forschungsarbeiten keine Gestalter hinzugezogen. Beim Testmaterial in ihrem Forschungsprojekt zeigt sich, dass eine Lesbarkeitsbeeinträchtigung oft schon in der Schriftwahl für den Test begründet ist. Manchmal basteln Wissenschaftler etwas selbst zusammen. Das Selbstgemachte reicht jedoch nicht für eine Objektivität aus. Aber auch schon beim Begriff der Lesbarkeit/Leserlichkeit besteht eine konzeptionelle Unklarheit. Was versteht man unter Lesbarkeit?

Ist es die Lesegeschwindigkeit, die Sakkaden oder wie leicht sich bestimmte Symbole entziffern lassen? Aspekte des Lesens sind das Decodieren und das sensorische Empfinden. Bessemans glaubt, dass der sensorische Bereich sehr wichtig ist und bemühte sich daher, eindeutiges Testmaterial zu entwickeln. Viele Lehrer glauben, dass serifenlose Schriftarten einfacher zum Lesenlernen sind. In einem Vergleich zwischen den Schriftarten »Documenta« und »Frutiger« haben 110 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren teilgenommen, darunter 54 Kinder als Kontrollgruppe. Der Test wurde als Spiel durchgeführt und die Kinder waren voll dabei. In sechs Durchgängen wurden insgesamt 360 Wörter gelesen.

Herausgestellt hat sich dabei, dass die Documenta lesbarer wäre als die Frutiger. Das bedeutet, dass Serifen die Zeichen »schärfen«. Die serifenlose Schrift in ihrer Heterogenität gibt eine Art von Floating.

Von den Kindern gab es kein relevantes Ranking. Sie fanden nicht, dass eine der beiden Schriften besser lesbar wäre. Bei der Frage, welche Schrift Kinder lesen wollen, sind natürlich die Gewohnheiten aus Schulbüchern zu berücksichtigen. Serifenschriften stammen danach aus »echten« Büchern (also nicht aus Schulbüchern). Bei abweichenden Buchstabenbreiten dachten die Kinder, dass die Schrift selbst größer wäre.

Aus dem Text mit Frutiger und Documenta wurden nun Versuche für eine neue, noch lesbarere Schrift begonnen. Matilda heißt die Schrift und sie ist weiter, offen, rund und organisch. Der etwas unregelmäßige Rhythmus der Buchstabenfolgen wird als hilfreich für das Lesen angesehen. Genau genommen sind die Unterschiede sehr gering. Aber vielleicht werden auch Ergebnisse aus der Lesepraxis mit Matilda veröffentlicht.

Die neue Norm »Leserlichkeit« nach DIN 1450 ist erschienen.

Albert Jan Pool war maßgeblich daran beteiligt und berichtete auch über die Entstehung. Die alte DIN-Schrift sollte für Ungeübte lesbar sein. Der Wandel ist bekannt. Die neuen Versionen der DIN-Schrift von Pool wurden sogar von Andreas Uebele für das Corporate Design des Deutschen Bundestags verwendet. Überlegungen, was beim Lesen passiert, gibt es schon lange.

So liegt die Schärfe in der Mitte und darum herum nimmt die Sehschärfe ab. Kevin Larson spricht in der kognitiven Psychologie von zwei Systemen für ein schnelles und langsames Erkennen. Die schnelle Erkennung braucht eine Konvention, gute Lesbarkeit ebenso. Serifenschriften werden danach etwas schneller gelesen als serifenlose.

Der Lesbarkeitstest von Bernard wurde auch bei Wendts berühmten Studien verwendet. Eine halbfette Schrift schneidet schlechter ab als eine magere Schrift. Dass eine magere Bodoni problematisch ist, weiß man spätestens seit Wendt. Die Zitate von Wendt erweisen sich als weiterhin gültig. Natürlich spielen die Textsorten eine Rolle. Ein Beipackzettel hat andere Aufgaben als beispielsweise ein Buch. Die Schärfeuntersuchung nach Snellen hat sich für den normalen Sehtest bewährt. Die Landoltringe sind für Erkennungsmuster wichtig. Die Winkelmessung des Sehwinkels in Bogenminuten ist besonders für die Signaletik wichtig. Ist die Schrift gut geöffnet und stimmt die Strichstärke?

Jamie Neely sagte übrigens in seinem Beitrag »Prototyping with Web Type«, dass mittlerweile 17 % der Websites mit Webfonts arbeiten. Das Design der Zukunft bewegt sich in eine andere Richtung.

Design der Zukunft bewegt sich anders

Von ihrer Arbeit am Design Research Lab der UdK Berlin berichtete sie von Versuchen auf der Textilebene mit leitendem Garn und Bluetooth-Verbindung mit Record- und Play-Funktion. Forschung sieht hier anders aus, wenn man den Webstuhl im Labor sieht.

So wird eine Vernetzung aus der Forschung in die Gesellschaft hinein versucht. Wie können Technologien nachhaltig in die Gesellschaft eingehen? Joost spricht bewusst von »Sendungsbewusstsein« in die Gesellschaft. Durch Prototyping lässt sich manches einfacher erforschen.

Eine subtilere Art des Handyklingelns durch Atmen oder Herzschlag wäre vorstellbar. Mit der »Skintinesie« ließe sich über den Hautwiderstand und die Intensität der Berührung Musik steuern. Gesche Joost stellt viele Fragen: Wie kann man besser mit Lorm, der Sprache der Taubblinden, umgehen? Demenz-Patienten versuchen in einer Demenz-WG besser mit Tablet-PCs zurechtzukommen. Und vielleicht eine umfassende Frage (und vielleicht spricht da schon die Politikerin): Wie bekommen Designer das Mapping hin?

Sander Neijnens, der vor Jahren auf der Typo ganz wunderbar Zusammenhänge zwischen Schrift und Akkordeon erklärt hatte, hat sich nun mit dem Zusammenhang von Schrift und Gedichten befasst.

Es entstanden Schrift und Gedichte zum Anfassen und er fragt, was passiert, wenn wir etwas betrachten und sieht Lesen als Schaffen einer virtuellen Realität.

Er beginnt mit einem Gedicht-Projekt in Tilburg. » Ein Gedicht für eine Brandmauer. Und es folgen «großformatige Projekte, beispielsweise auf Bäumen, Straßen, Zäunen. Die Schriftzeichen können auch Tomaten oder Äpfel sein oder große Farbflächen, wenn der Text von Außerirdischen gelesen werden soll.

Wie man eine Design-Zeitschrift gestaltet, versprachen Mitya Kharshak und Peter Bankov. Sie zeigten viele Titel und Innenseiten, selbstgemacht und alles. Die Erklärung dazu, wie man das nun macht, blieben die Referenten schuldig. Dagegen kamen solche Sprüche wie »Man ist Lehrer, um Ideen von jüngeren Studenten zu klauen«. Aber es gab noch etwas dazu, wie man es macht: Das Format der Zeitschrift entspricht den Füßen von Frau Bankov.

Klar wurde mir zwar nicht, warum Grzegorz Lazuk die polnische Plakatschule getötet hätte. Aber es war eine historisch-ironische Darstellung der polnischen Plakatgeschichte. Die Texte kamen aus dem Off und Lazuk experimentierte mit verschiedenen Songs, die er mit einfacher Echtzeitelektronik veränderte. Da gab es sehr laute, aber doch auch schöne Klang- und Geräuscherlebnisse.

Der Magazin- und Zeitungsgestalter Jacek Utko meint, dass alles zu viel und zu schnell im Web sei. Print soll zeitgemäß aussehen und deshalb wird die Zeitung der Zukunft im Magazinstil gestaltet. Es bedarf eines neuen und »kreativen« Journalismus. Angeblich bevorzugen Menschen nichtlineare Modelle und

wir sollten lernen, häppchenweise zu schreiben und ziemlich viel »Inhalt« in Listenform zu verwenden. »Die Leute lieben das«. Ein schwieriger Inhalt sollte in eine Art Raster geformt werden. Ikonen, die nur wenige Sekunden zur Erkenntnis benötigen, sollten bevorzugt werden. Man sollte mehr mit den Rastern spielen. Gleichzeitig meint er, dass die Ersten, die ihren Job verlieren, Infografiker und Fotografen wären.

Während auf der Leinwand Arbeitsbeispiele herunterrasen, widerspricht sich der Sprecher. Einmal ist die Titelseite das Einzige, was einer Zeitschrift wichtig ist, und kurz danach will er die Artikelseite und nicht die Titelseite als das Wichtigste sehen. So fragt er, was im Web von Print gelernt werden kann, beklagt mangelnde Hierarchien, redet von Rastern und schimpft gegen blöde Überschriften. Aber Antworten bleiben aus.

Henrik Kubel vom Studio A2 (Büro zu zweit) erstellt für jedes Projekt eine neue Schriftart. Er begeistert sich täglich für das Gefühl, etwas erreichen zu können, und beschreibt sich als süchtig nach seiner Arbeit. Die Erfahrung der Finanzkrise, von der er überrascht wurde, hat ihn offensichtlich sehr beschäftigt. Jedoch konnte er in der gewonnenen Zeit viele Schriftarten entwickeln. Wie so viele zuvor zeigt auch er sein Atelier oder seinen Arbeitsraum, relativ klein. Er lobt, dass es gut wäre, viel Raum zu haben.

Nachsätze

An dieser Stelle möchte ich bemerken, dass viele »Speaker« auf dieser Konferenz eigentlich nur reden, aber keine Vorträge halten. Das wirkt recht unkonzentriert. In einem altmodischen Vortrag werden mit viel weniger Zeitaufwand wesentlich mehr Fakten vermittelt.

Natürlich ist das wieder ein sehr unvollständiger und subjektiver Bericht. Bei gleichzeitig immer drei Vorträgen wäre eine Vollständigkeit nur in einem größeren Team möglich. Zu kurz kam leider die ganze Serie von Auftritten russischer und polnischer Gestalter. Eine namhafte Kollegin sagte mir, dass sie vor allem wegen der Begegnung mit Kollegen nach Berlin käme. Auch ich finde das schön und sogar wichtig, aber das allein würde mir dann doch nicht ausreichen.

Weitere Blogbeiträge, die Sie interessieren könnten

Fuse-Übersicht

Kopfschüttelnd betrachteten viele in den 80er Jahren die wild durcheinander gewürfelten Magazinseiten von »Wiener« und »Tempo«. Nachdem wir uns den Vorbildern etwas genähert hatten, wurde das Zeitgemäße und Unverblümte klar.

Nachhaltige Typo in Berlin

Gespannt flog ich zur Typo nach Berlin, um über den Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Gestaltung zu erfahren. Die Idee, dass die »Typo« ein besonderes Anliegen für Nachhaltigkeit hat, verwirrte mich zunächst. Denn was ist das Besondere an der nachhaltigen Gestaltung? Warten wir es ab.

Lesikon, Notizhefte und ein Album

Drei sehr großartige Bücher, die bestimmt nicht zusammenpassen, beschäftigten mich zur gleichen Zeit.

Alle sind außergewöhnlich und doch voller Verweise.

Wenn Buchstaben tanzen

Und die Typografie bewegt sich doch! Nach fünf Jahren fand wieder unser Dynamic Font Day in München statt – »endlich wieder«, möchte man sagen! Von 3D-Fonts über eingebettete Schriftdynamik bis hin zu parametrisierbarer Designsoftware wurden die neuesten Entwicklungen vorgestellt und diskutiert. Und ja: Eine Weltpremiere gab es auch!

Tÿpo: »What nobody talks about«

Tÿpo Sankt Gallen 2023: Die siebte Ausgabe der alle zwei Jahre in der Schule für Gestaltung stattfindenden dreitägigen Konferenz versprach einen Blick hinter die Kulissen und machte das zum Thema, worüber niemand so gerne spricht.

UEBER || QUELLEN

Der Typotag 2013 konzentrierte sich auf die facettenreiche Welt der Infografik und Datenvisualisierung. Die Vorträge beleuchteten, wie Experen aus verschiedenen Disziplinen komplexe Informationen erfassen, visuell darstellen und dabei sowohl die Ästhetik als auch die Wahrhaftigkeit und Relevanz dieser Darstellungen hinterfragen.